今回は袖部分の縫い方について、袖のあきの一種である「剣ボロ(ケンボロ)」の付け方と、「カフス」の縫い方について、詳しく説明します。

(※剣ボロは、ワイシャツなどによく使われている仕様です。)

「剣ボロの縫い方が知りたい」「本の説明通りにやったけど、何故かうまくいかない」といった悩みが解決するように、写真付きで丁寧に解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

※説明画像では、見えやすくする為にあえて違う色の糸等を使用しています。

目次

1・袖・剣ボロ・カフスの型紙・名称 等について

1-1・ 各部位の名称など

1-2・ 型紙・縫い代幅などについて

2・剣ボロ・カフスをアイロンで折る

2-1・ 接着芯を貼る・裁断

2-2・ 剣ボロをアイロンで折る

2-3・ カフスの印付け・アイロン

3・袖の裁断・印付け

4・剣ボロの縫い方・付け方

5・カフスの縫い方・付け方

5-1・ タックを縫う

5-2・ 袖下を縫い合わせる

5-3・ カフスを縫う

6・今回使用した道具など

袖・剣ボロ・カフスの型紙・名称 等について

各部位の名称など

- 袖 :腕を包む部分

- カフス :袖口に付ける部分

- 剣ボロ(けんぼろ) :屋根がついている形の方

- 下ボロ(したぼろ) :袖を閉じた時に、剣ボロの下側になる四角い方

※各パーツとも、「右袖」・「左袖」でそれぞれ必要なので、左右反転した状態で2セット必要です。

※「カフス」「剣ボロ」「下ボロ」は、接着芯を貼って、縫製します。

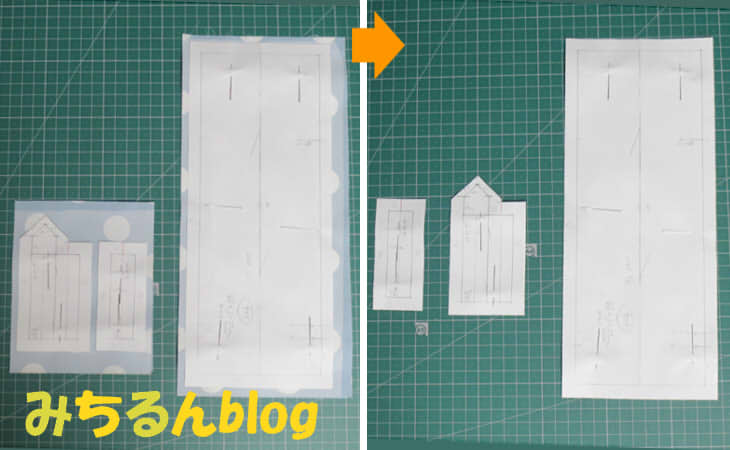

型紙・縫い代幅などについて

今回使った型紙の書き方や、縫い代幅などについて説明していきます。

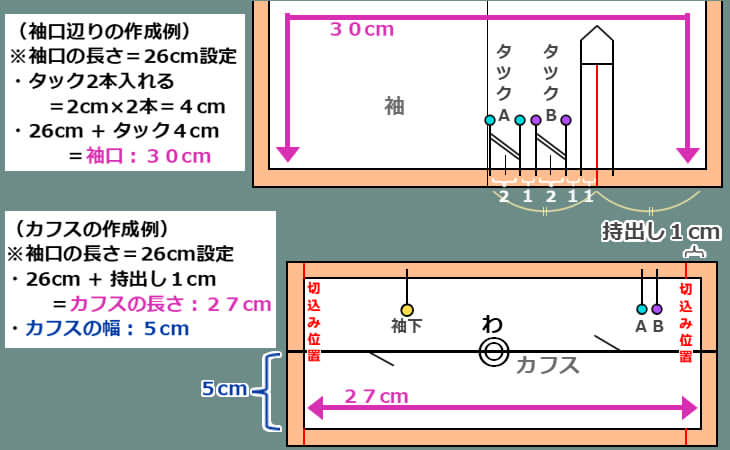

カフス・袖口 の型紙作成

まずは、カフスのサイズを決めます。

今回は手首周りに余裕のある感じで、袖口は26cmに設定しました。

メモ

袖口(手首周りのサイズ)は、自分の手首を測ってみて好きに決められます。ある程度は余裕を持たせたサイズにしましょう。

あまりピッタリにしてしまうと、手首より上に袖が上げられない服になってしまうので注意しましょう。(ピッタリにした場合は、対策を講じないと服が突っ張って腕が上げられなくなります。)

カフスの作成例

袖口の長さを26cmに設定したので、

カフスの長さは、【 袖口の長さ + 持ち出し分1cm 】になるので、26+1=27cm になりました。

カフスの幅は、5cmにしました。

これでカフスのサイズは 27×5cm の長方形に決まりました。

カフスは「表側(外から見える方)」と「裏側(皮膚に触れる方)」の2枚裁断する必要があります。

今回はカーブなどがない長方形のパターンなので、「わ」の状態にして一続きに繋げて作成できます。なので型紙は、27cm×10cm の長方形にします。

- 袖の型紙と合わせて、”タック位置”と”袖下位置”の合印も書き足します。

- 持出し分は、タックがある方(後ろ袖側)の切込み位置に、1cm付きます。(※剣ボロのパーツを縫製した時に出てくる幅です。)

その周囲に、1cmの縫い代を付けて、カフスの型紙は完成です。

次に「袖」の、袖口部分も作成していきます。

(見やすいように、さっきと同じ画像を再び挿入しています。)

メモ

※今回は袖山部分などの型紙の形は決まっているものとして、袖口周囲についてのみ説明しています。

「袖」の袖口の書き方について。

袖の袖口の作成例

今回は、袖口の長さを26cmに設定しています。

そして袖口には、タックを2つ入れるつもりです。(タック2cm×2つ=4cm)

そのため「袖」の袖口の長さは、【 袖口の長さ + タック 4 cm 】になるので、26+4=30cm になります。

袖口の縫い代と、袖下には、それぞれ縫い代1cmを付けています。

剣ボロとタックの位置について。

- 「後ろ袖」の半分くらいの位置に、剣ボロの中心(=剣ボロの切込み)が来るように書いています。

- タックBは、剣ボロの端から1cm離れた位置に書いています。

- 2本目のタックAは、1本目のタックBから1~2cm離れた位置に書きます。(※今回は1cmだけ離しています。)

※ちなみに剣ボロの幅は2cmで、剣ボロ全体の高さは10cmにしています。

※タックや剣ボロのサイズなど、あくまでデザインなので、自由に変えれます。

(※カフスのサイズや合印の位置も変わってくるので、変更する場合は合わせて変更してください。)

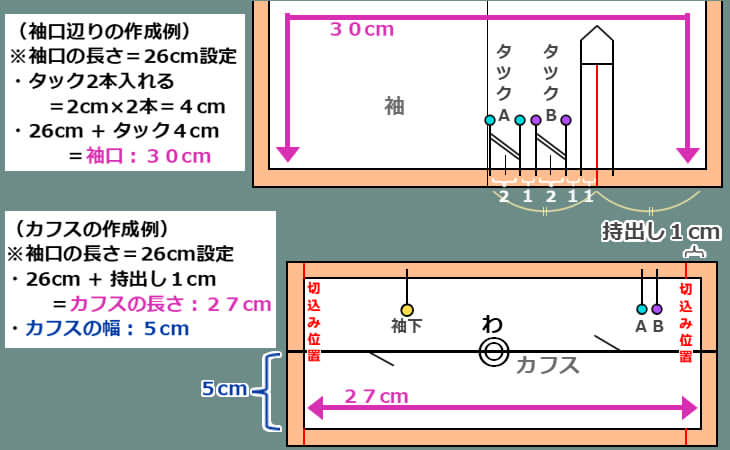

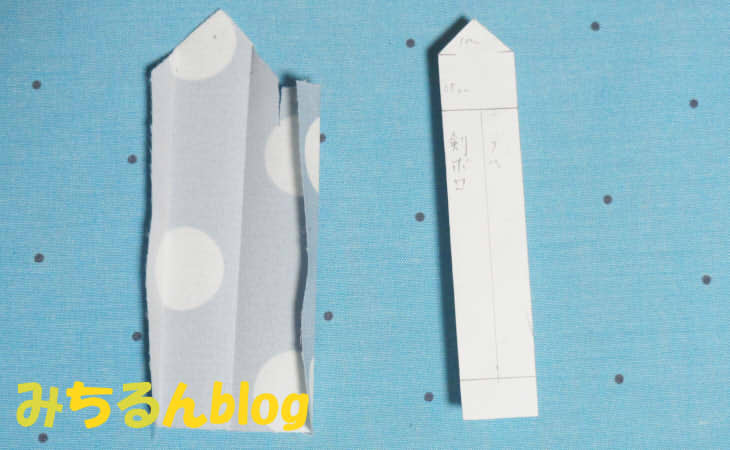

剣ボロ・下ボロ の型紙作成

続いて、剣ボロ・下ボロの型紙を作成していきます。

剣ボロ部分は、上にくる「剣ボロ」と、下にくる「下ボロ」という2つのパーツで出来ています。

剣ボロ・下ボロの作成例

今回は、剣ボロのサイズを「全体の高さ:10cm」「切込み(あき)の長さ:7.5cm」「剣ボロ自体の幅:2cm」で設定しました。

- 剣ボロと下ボロには、それぞれ縫い代1cmを付けました。

- 剣ボロの屋根の部分だけは、0.5~0.8cm程度の短めの縫い代にします。(※途中で折りたたむ工程があり、そのとき長すぎると邪魔になるので)

※剣ボロと下ボロの上部の縫い代部分に書いている赤い線は、途中で切込みを入れる位置です。

(実際に書く必要はありませんが、分かりやすいようにイラストに追加しました。)

※剣ボロの幅や長さは、好きに変えられます。デザイン次第でもっと長くしたりしても構いません。

(※幅を変える場合は、カフスのサイズや合印の位置も変わってくるので、変更する場合は合わせて変更してください。)

剣ボロ・カフスをアイロンで折る

接着芯を貼る・裁断

「カフス」「剣ボロ」「下ボロ」には、接着芯を貼ります。

各パーツとも「右袖用」と「左袖用」が必要なので、2枚ずつ裁断しないといけません。

そのパーツが取れるように、生地と接着芯を少し大きめに裁断します。

各パーツの型紙の「地の目」に気を付けます。(※「地の目」=布の向き。布の方向を示す印。矢印が向いている方に布の縦方向を合わせます。)

特にカフスは、縦地で取るので間違えないように注意しましょう。(=カフスを縦長になるように、配置します。)

接着芯をアイロンで、生地の裏面に接着します。

布端から順番にアイロンを当てていきます。数秒当ててアイロンを浮かして次の場所へ移動して、同様に数秒当てて、・・・を繰り返して、少しずつアイロンを掛けます。

- 接着芯のザラザラしている方が糊(のり)が付いている面です。糊が付いている面を生地と合わせます。

- 接着芯を貼るときは、アイロンをすべらせないように(動かさないように)気を付けます。接着芯が伸びたり、シワが入ったりしないように、アイロン自体を浮かせて移動させます。

全体にアイロンを当て終わったところです。きれいに貼れました。

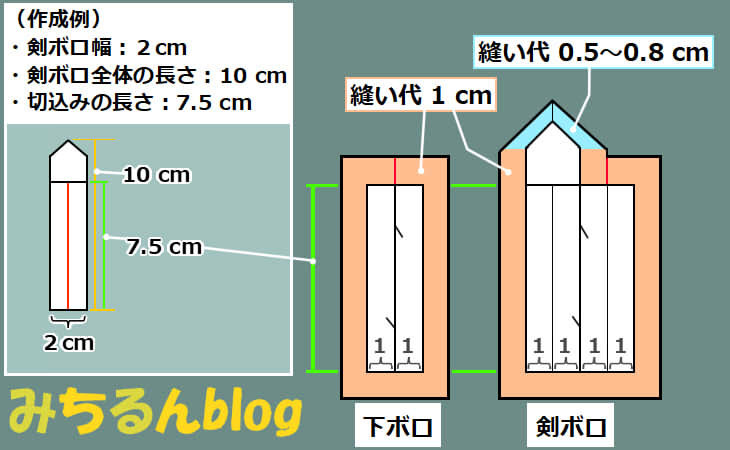

地の目の通り、カフスは縦地で裁断します。

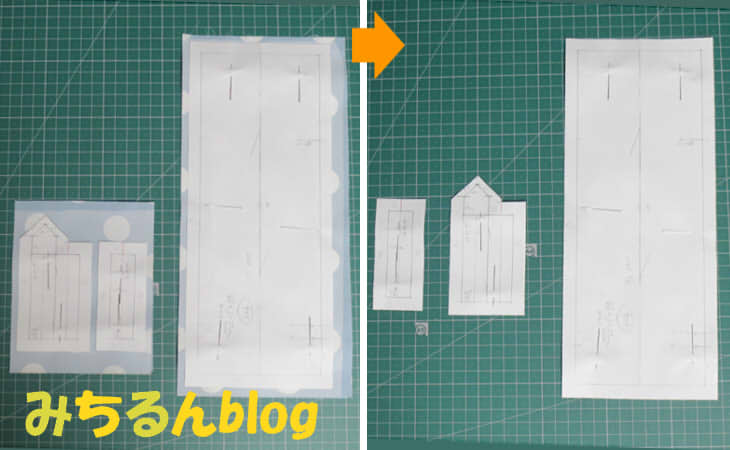

2枚いっしょに裁断したいので、まずは、半分に粗裁ちしました。

「中表」で2枚を重ねます。(=接着芯を貼った面が外に出る状態。)

剣ボロと下ボロも、同様の状態です。

マチ針で固定して、型紙や生地が動かないようにします。

キレイに裁断しました。(※下図の型紙は縫い代付きの状態で作成しています。)

裁断したところです。

剣ボロを見るとよく分かりますが、

「右袖用」と「左袖用」なので、下図のように左右反転した形になっていなければいけません。

(※中表に重ねて裁断したので左右反転した形になっています。もしも布を同じ向きで重ねて裁断してしまうと同じ形になってしまうので、注意してください。)

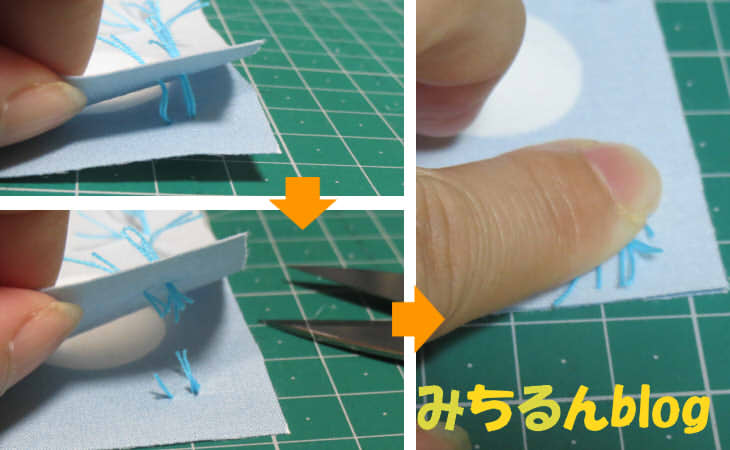

剣ボロをアイロンで折る

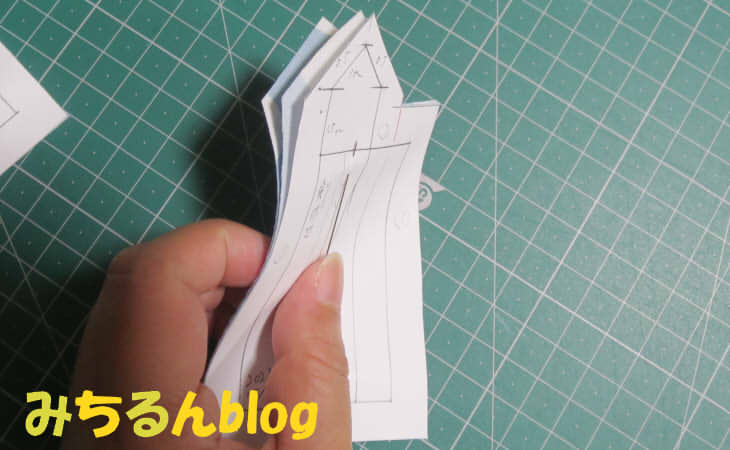

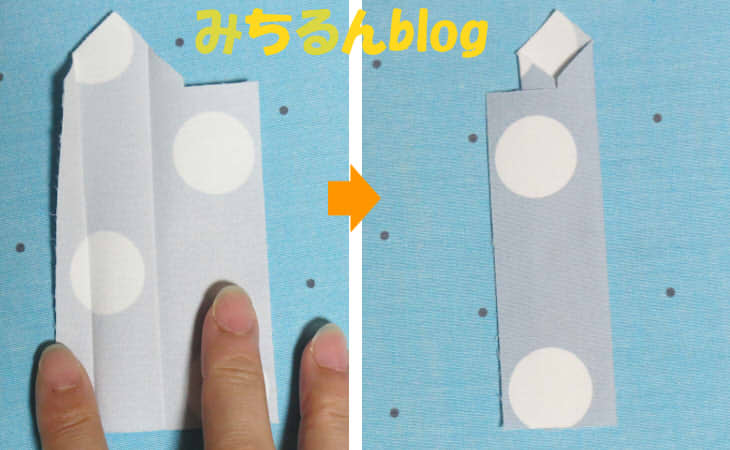

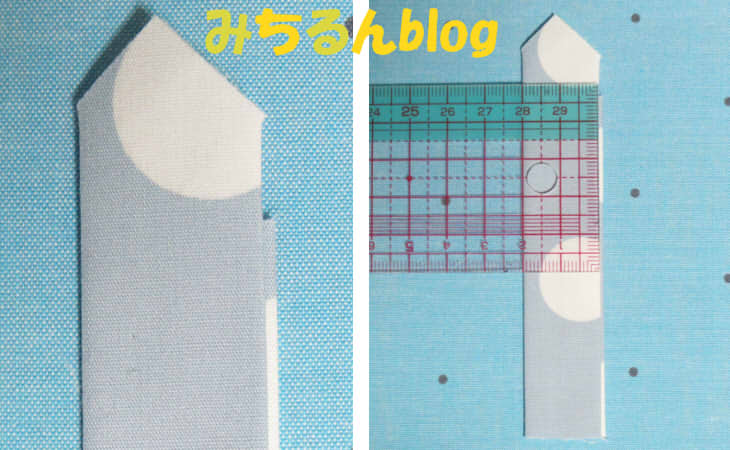

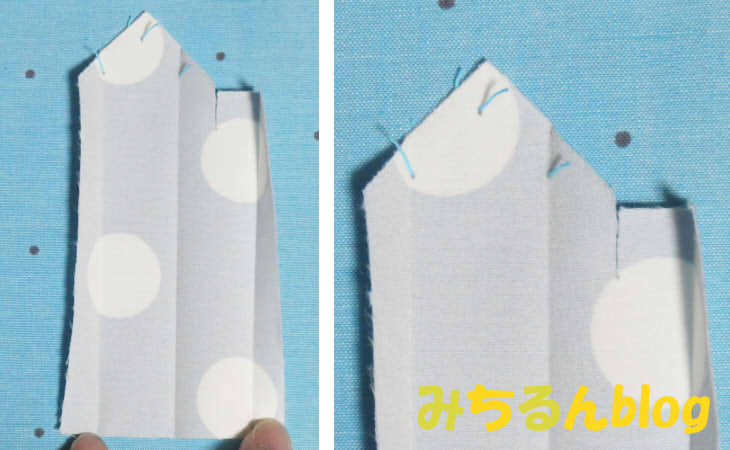

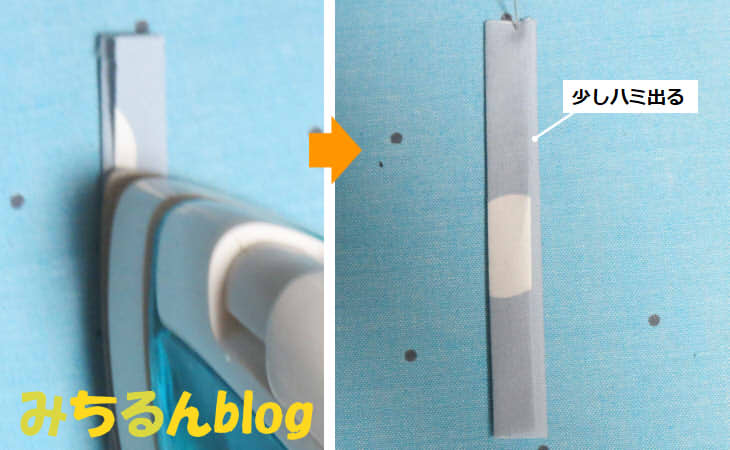

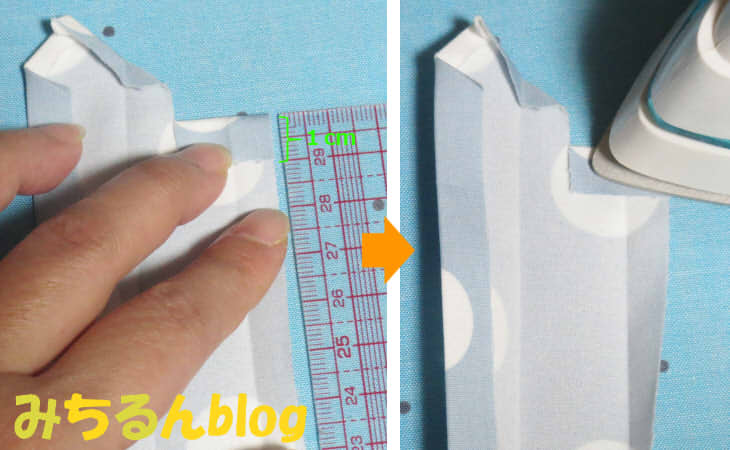

剣ボロのパーツを、縦に半分に折り、アイロンで折り目をつけます。

剣ボロ幅は2cmに設定しています。

きちんと2cmになるように定規で測りながら、端の縫い代をアイロンで折ります。

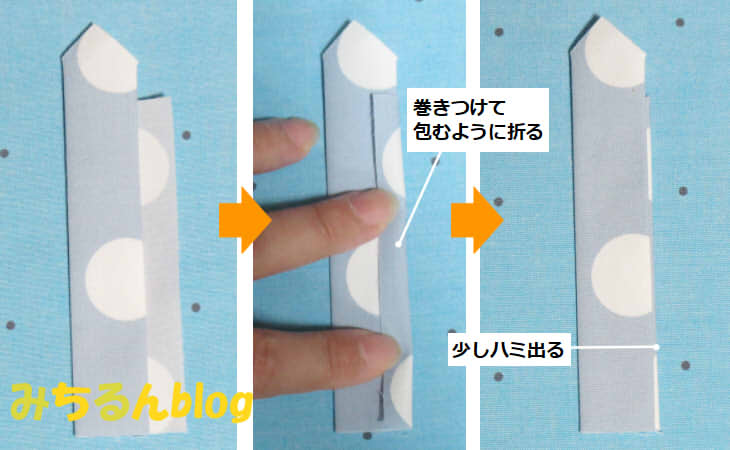

折った所をたたみます。

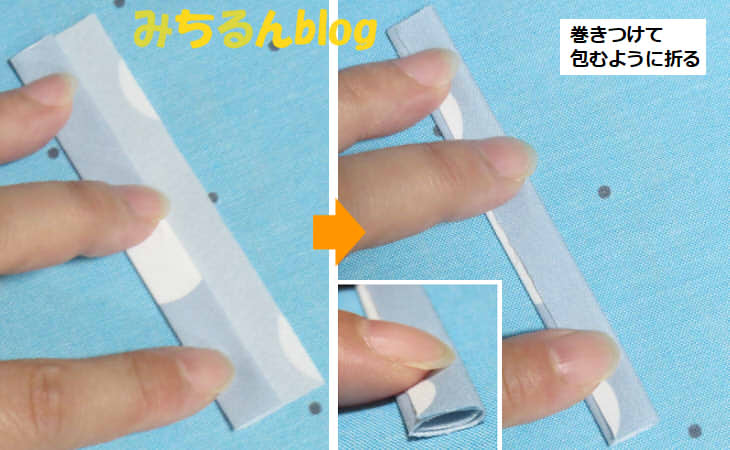

はみ出ている端を、剣ボロ本体に巻き付けるように折ります。

こうすると少し縫い代が小さくなるように折られるため、少しハミ出るように折れます。(1mm程度ハミ出るくらい)

剣ボロ自体の幅が、きちんと2cmに折られているか確認します。

キレイに折られているかどうかで仕上がりが変わりますので、丁寧に折りましょう。

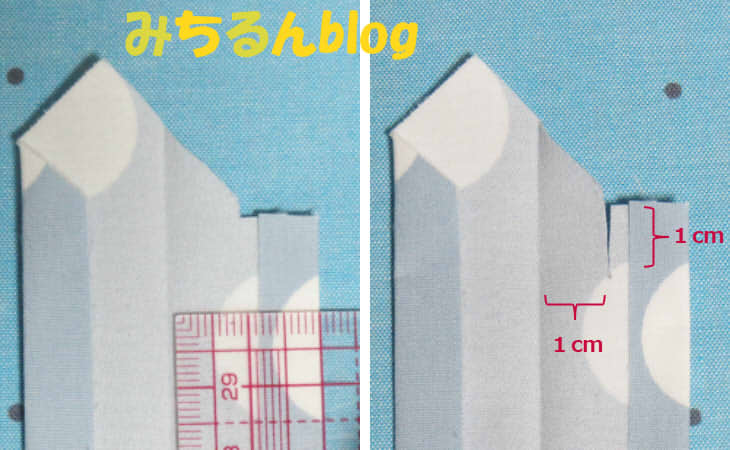

下図の場所に、1cmの切込みを入れます。

最初に折った真ん中の所から 1cm横にズレた所に、縫い代1cmに切込みを入れる。

これから三角部分を折っていきます。

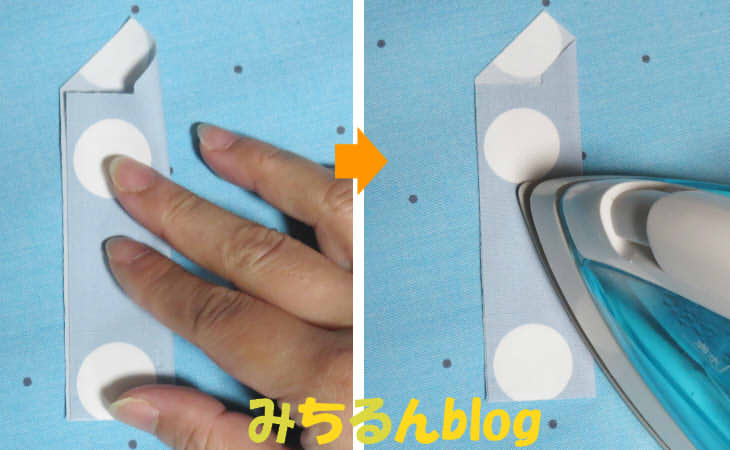

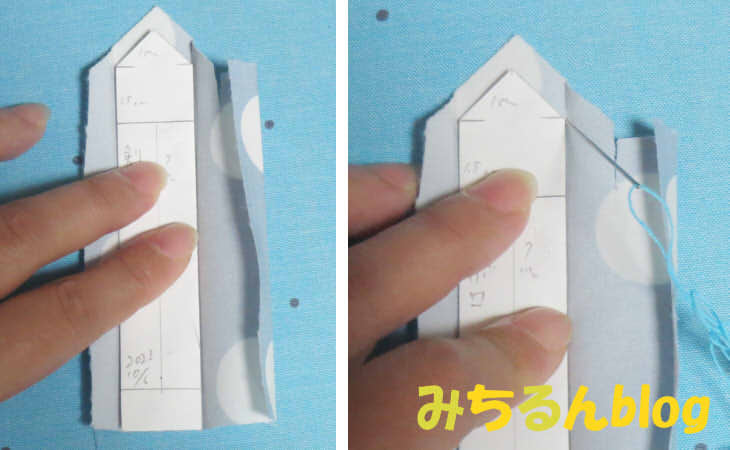

裁断に使った型紙を、出来上がりの形にきれいに折ります。

折り目を付けた剣ボロに、型紙を配置します。(折り目に合わせて正確に型紙を置きます。)

型紙を定規替わりにして、三角の頂点3か所に、しつけ糸で印をつけます。

針を刺してしつけ糸を通して、糸を短く切っています。

これを目印にして、三角部分も折り畳んでいきます。

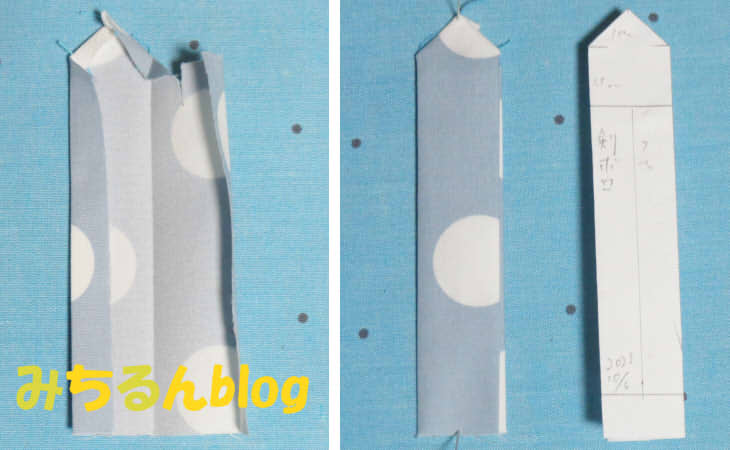

しつけ糸の生え際が折り目になるようにして、折り畳み、アイロンで折り目を付けます。

もう一方の屋根部分も、同様にしつけ糸を目印にして、折り目を付けます。

左右対称のきれいな山になるように折ります。

もし三角部分のバランスが悪ければ、きれいな左右対称になるようにちゃんと折り直します。

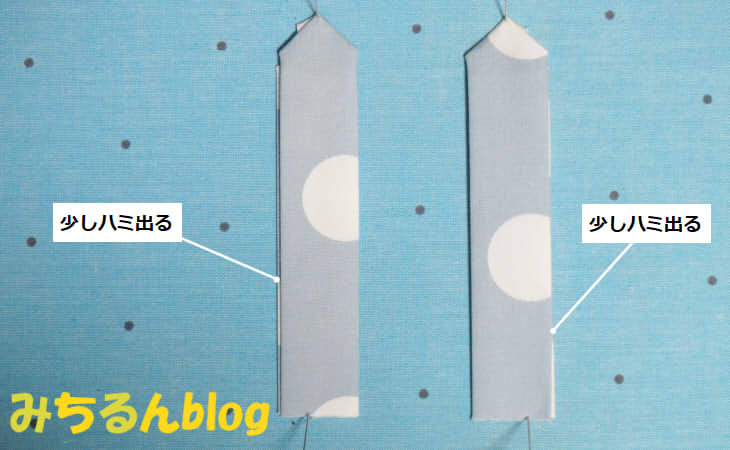

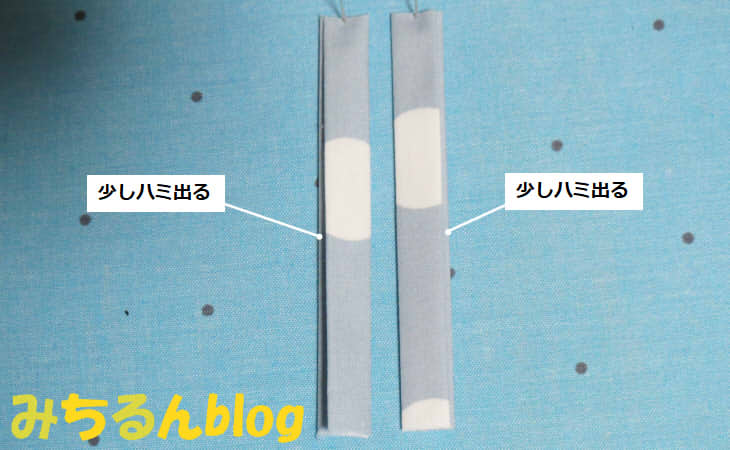

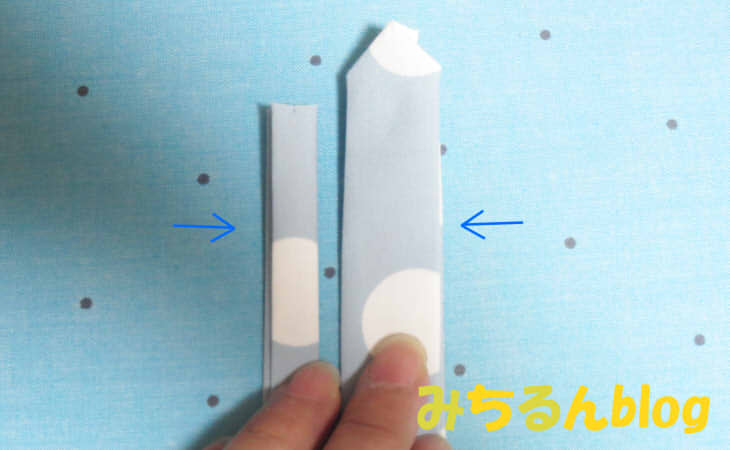

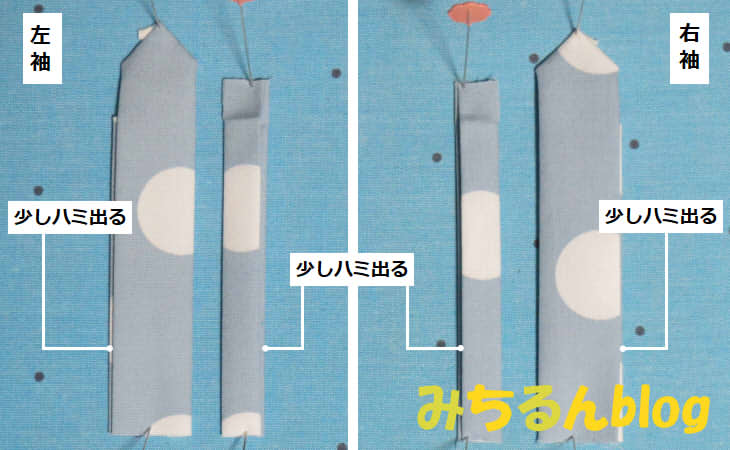

「右袖用」と「左袖用」、両方折った所です。

左右反転のパーツなので、折り方も左右逆にして折ります。

続いて、下ボロを折っていきます。

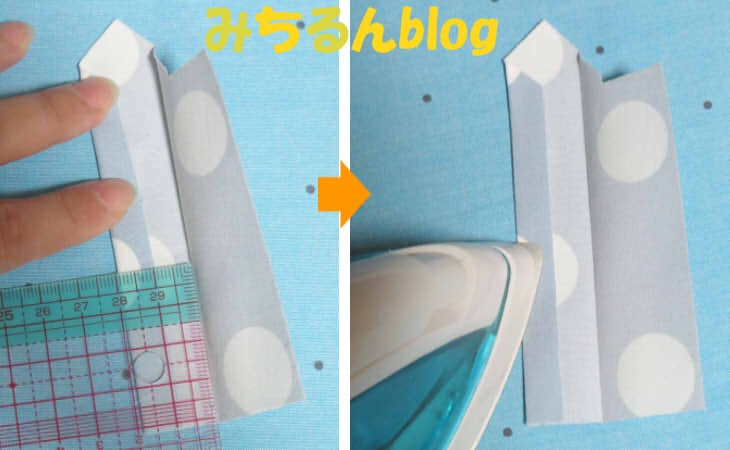

下ボロのパーツを、縦に半分に折り、アイロンで折り目をつけます。

半分に折った折り線に沿わせて、片端をアイロンで折ります。

もう一方の端は、巻きつけるようにして折ります。

こうして折ると、少し縫い代が小さくなるように折られるため、少しハミ出るように折れます。(1mm程度ハミ出るくらい)

「右袖用」と「左袖用」、両方折った所です。

左右反転のパーツなので、折り方も左右逆にして折ります。

剣ボロの切込みを入れた部分から端を、縫い代1cmの所を折ります。

こうして剣ボロと下ボロを並べた時に、外側がはみ出ているもの同士がセットです。

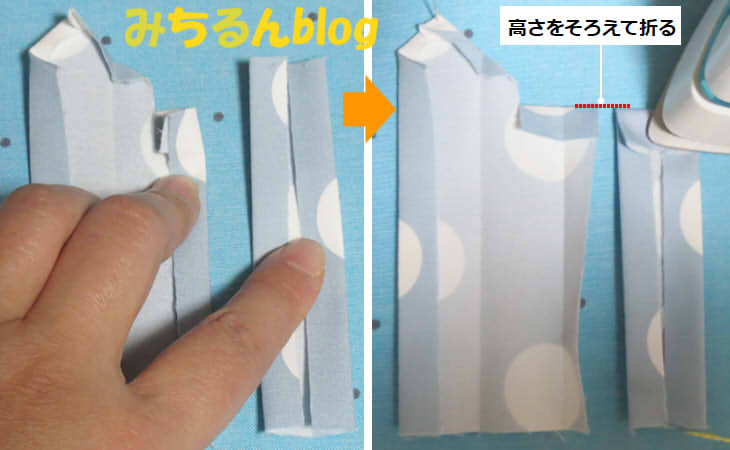

セットとなる下ボロを開きます。

先ほど折った剣ボロと、高さを揃えて、下ボロの上部を折ります。

下ボロの中央の上部に、1cm切込みを入れます。

これで、剣ボロと下ボロの、準備が終わりました。

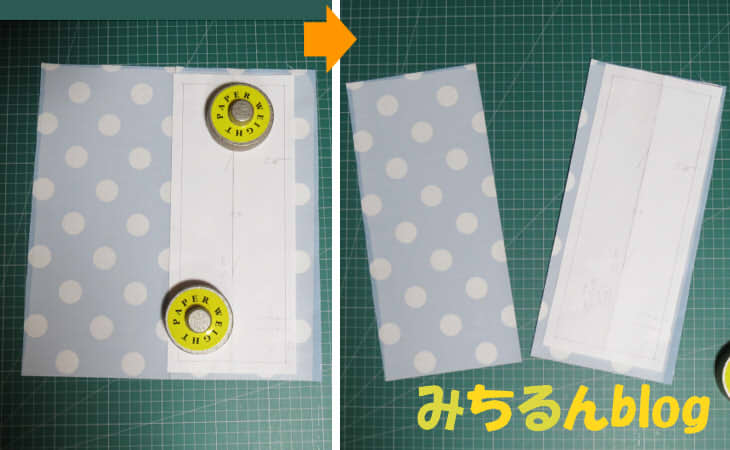

カフスの印付け・アイロン

接着芯を貼ってから、型紙をマチ針で固定して、裁断したところです。

(「中表」で2枚の布を重ねて裁断しています。)

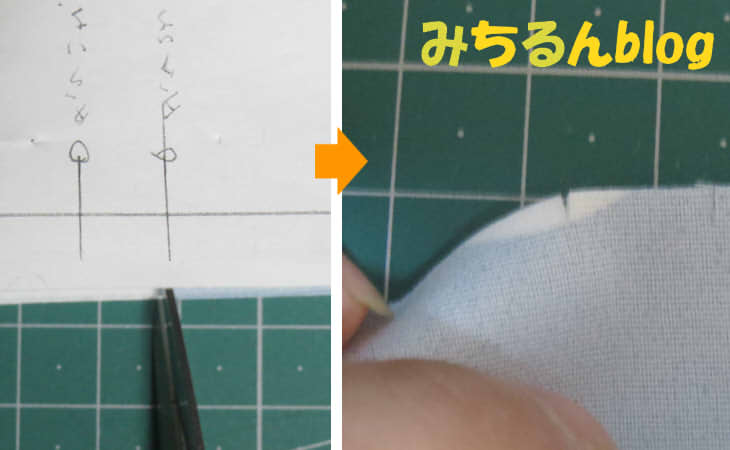

しつけ糸で印付け(切りび)をしました。

タック部分などには、ノッチを入れています。(ノッチ=縫い代に3mm程度の切込みを入れて付ける印)

型紙を取り外した後、糸じつけの糸を切っていきます。

- しつけ糸が抜けない程度に上の生地を持ち上げます。

- 生地の間のしつけ糸を切ります。

- 糸が抜けにくくなるように、指などで糸を押さえて潰します。

カフスの裁断と印付けが終わりました。

カフスは半分に折って、アイロンで折り目を付けて置きます。

「右袖用」と「左袖用」、両方用意ができました。

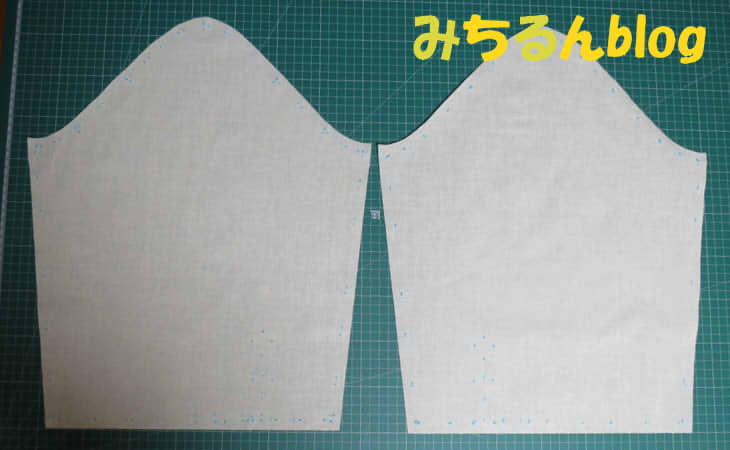

袖の裁断・印付け

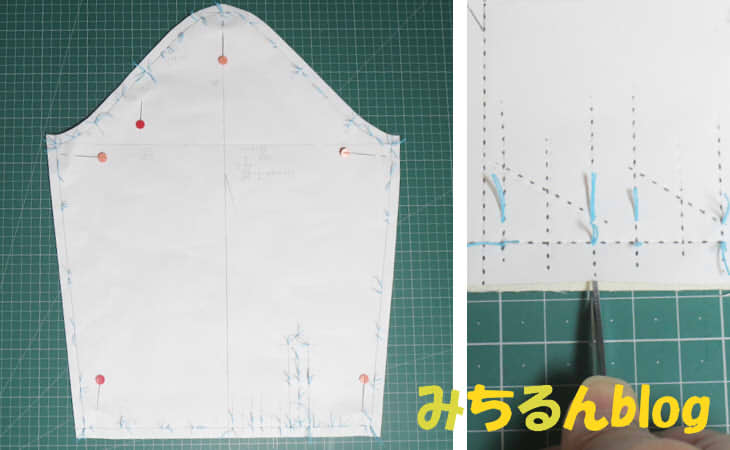

続いて、「袖」パーツも裁断しておきます。

今回は、剣ボロやカフス部分の出来上がりが見えやすくなるように、「袖」部分はシーチング生地を使用しました。

生地を輪(わ)の状態(二つ折り)にして、型紙を配置します。(生地は「中表」にして折っています。)

「右袖用」と「左袖用」として、左右反転した状態で2枚必要です。

そのため左右反転した状態になるよう「中表」にして生地を重ねて、2枚一緒に裁断します。

型紙と生地を固定して、裁断します。

しつけ糸で印付け(切りび)をします。

タック部分には、ノッチも入れておきました。(ノッチ=縫い代に3mm程度の切込みを入れて付ける印)

剣ボロ部分の印も、丁寧に印付けを行います。

型紙を取り外します。

糸じつけの糸を切っていきます。

- しつけ糸が抜けない程度に上の生地を持ち上げます。

- 生地の間のしつけ糸を切ります。

- 糸が抜けにくくなるように、指などで糸を押さえて潰します。

裁断と印付けが終わった所です。

下図の右側は、剣ボロを縫い付ける部分をアップにした所です。

印で大事な所。

- 剣ボロの三角部分(屋根部分)の頂点3点

- 切込み位置(剣ボロの中心)と、切込み止まりの位置

「右袖用」と「左袖用」、両方用意ができました。

剣ボロの縫い方・付け方

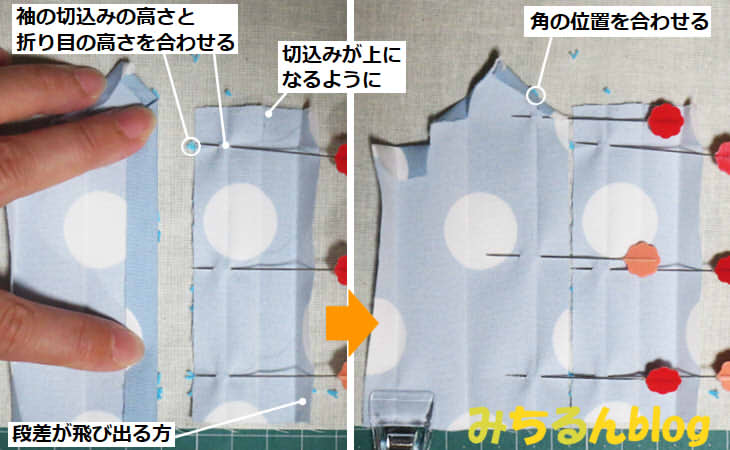

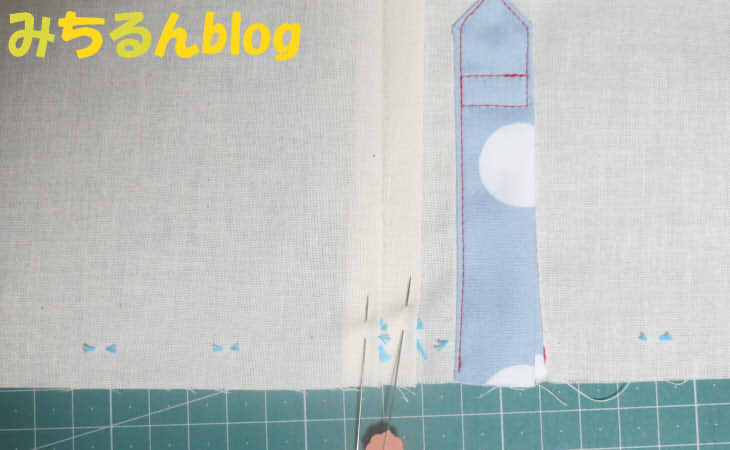

袖に、剣ボロ&下ボロを配置していきます。

袖の生地は、表面が上に向くようにして置いています。(下の画像は左袖です)

下ボロと、剣ボロを、生地の上に配置します。

まずは下ボロを下記のように配置して、マチ針で固定します。

- 下ボロを折りたたんだ時に段差がついていて、少しハミ出る方を、外側に来るようにします。

- 「下ボロの切込み」がある方が、上(手首側ではなく、肩へ向く方向)になるようにします。

- 「袖の切込み位置」に、下ボロの縫い代端を合わせます。

- 「下ボロの上部の折り目」の高さと、「袖の切込み止まり」の高さが揃うように置きます。

続いて剣ボロを下記のように配置して、マチ針で固定します。

- 三角(屋根)部分がある方を、袖の切込みの方へ向けます。

- 「袖の切込み位置」に、剣ボロの縫い代端を合わせます。

- 「剣ボロの屋根の角(縫い代ではなく、出来上がりの角)」と、「袖の屋根の角(糸じつけの印)」の位置が揃うように置きます。

しつけ糸でしつけをします。

アイロンで付けた折り目の上(出来上がり線上)をしつけしています。

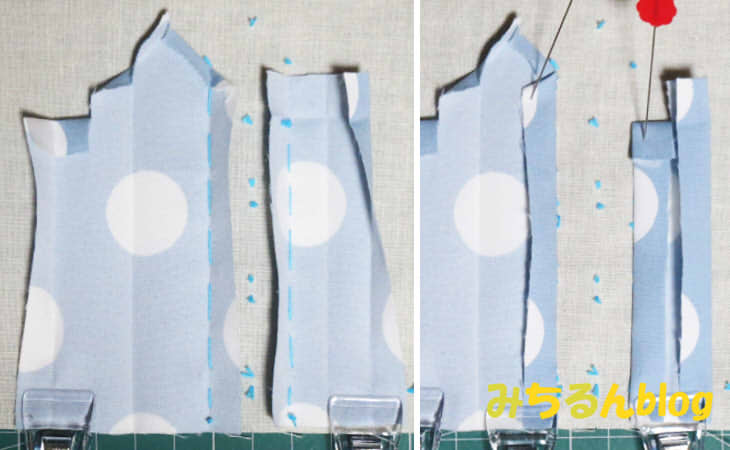

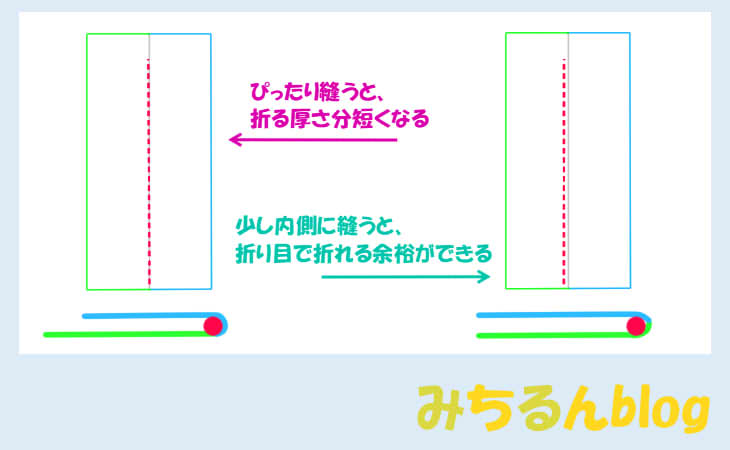

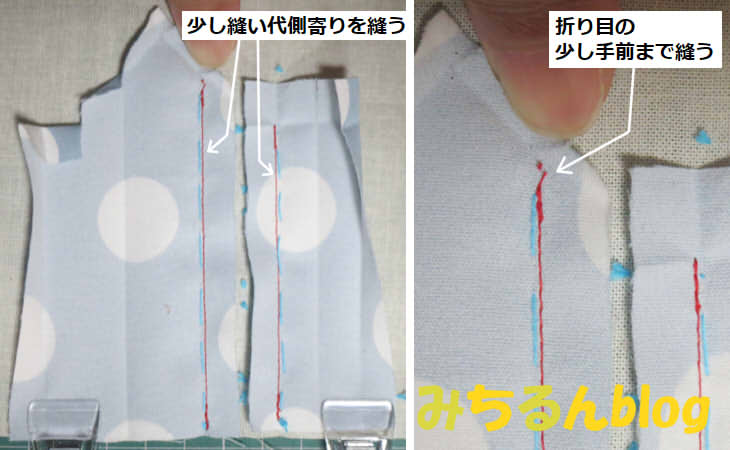

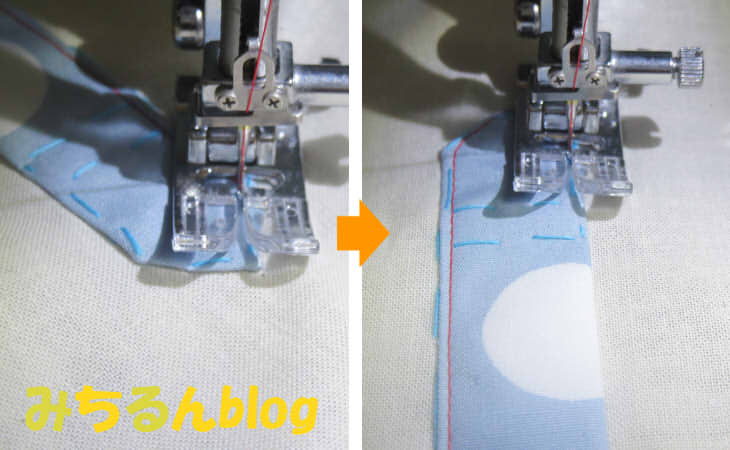

ミシンで縫い付けます。(返し縫もします)

※しつけ糸(アイロンで折った位置)よりも、少し内側(縫い代寄り)に縫います。

※「少し内側を縫う」のは、折れ曲がるのに必要な余裕を持たせるためです。

アイロンで折った位置ピッタリを縫ってしまうと、その位置が袖布に固定されるので、折りたたまれて曲がる時に必要な面積が足りなくなる場合が有ります。

出来上がりサイズが小さくなったり引っ張られてシワになったりするのを、防ぐためです。

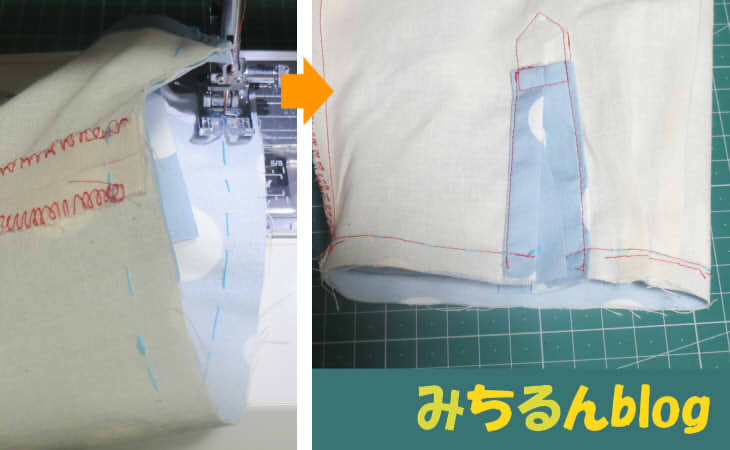

ミシンで縫ったところです。

下ボロ・剣ボロともに、上部の縫い代の手前まで縫います。

縫いすぎてしまうと、縫い糸に引っ張られて窮屈な出来上がりになる場合があるので、少し手前で止めるように注意します。

縫ったら、しつけ糸を外します。

袖の切り込み線を切ります。

- 剣ボロと下ボロは切らないように避けて、袖布だけ切り込みます。

- 切り込み過ぎないように、注意します。

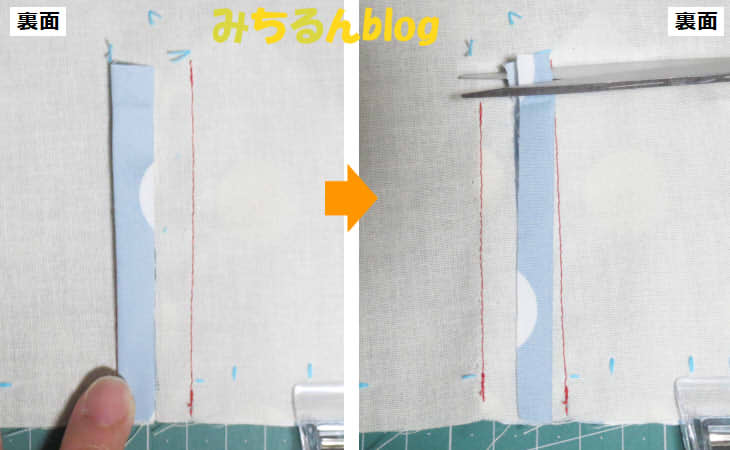

下ボロを半分に折って、裁ち端を挟みます。

- アイロンで折り目を付けているので、折り目に従ってたたむだけです。

- たたむときに、下ボロの間に縫い代を挟みます。

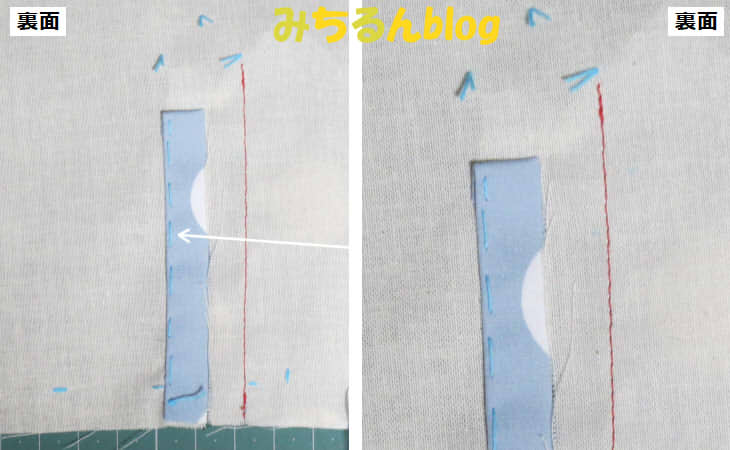

裁ち端を挟んで、裏側に周っている方です。

上部の縫い代は1cm付けています。長くてたたんだ時にジャマになるようなら、裏側だけ半分の5mm程度にカットしても良いと思います。

上部の縫い代を畳んだ所です。

マチ針などで固定します。

「下ボロの上部の縫い代」は裏側だけ折りたたんでいます。表側は伸ばしたままです。

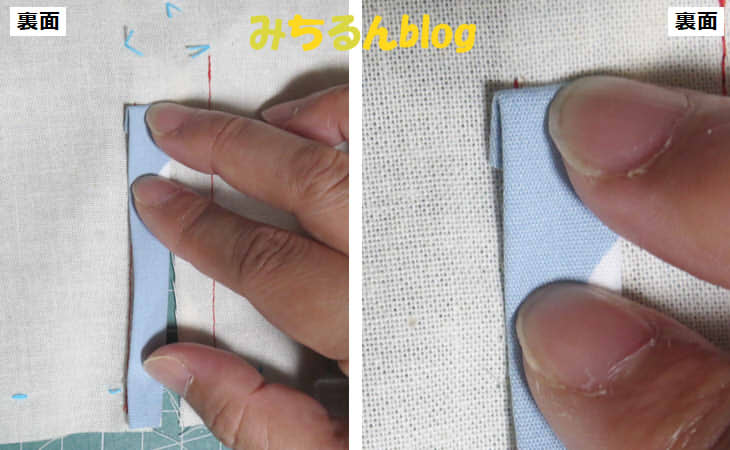

下ボロをしつけ糸でしつけします。

表面から見た所です。落としミシンのような感じで、しつけています。

裏面から見た所です。1mm程度の際をしつけしています。

※最初のアイロンの時に、裏側が少しハミ出るように折っているため、このように縫い留めることができます。

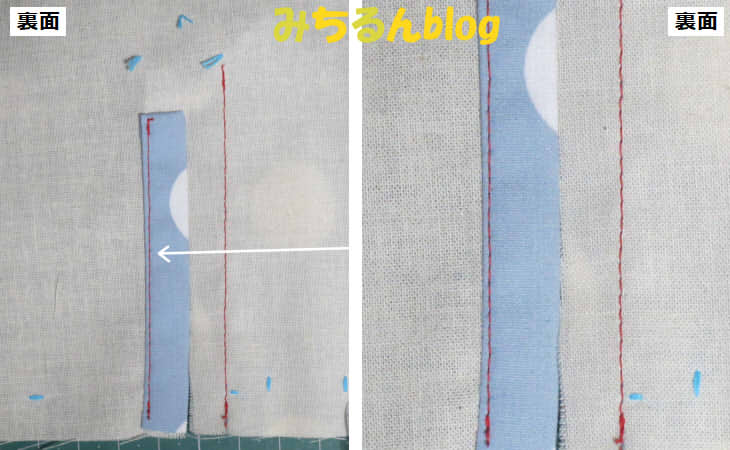

ミシンで下ボロを縫っていきます。

見た目に出るので、真っ直ぐなステッチになるように気を付けましょう。

今回は下ボロは落としミシンで縫いました。

※ステッチを入れたい場合は、コバステッチにしても大丈夫です。好み次第でどちらでも問題ありません。

メモ

- 落としミシン = 縫い代の割れ目などにかけるステッチ。ステッチをあまり目立たせたくないときはこちら。

- コバステッチ = 布端から1~2mmの位置に入れる細いステッチのこと。ステッチを見せたいときにはこちら。

裏から見た所です。

しつけを先にしていたので、縫い落すことなくきれいにステッチを掛けられました。

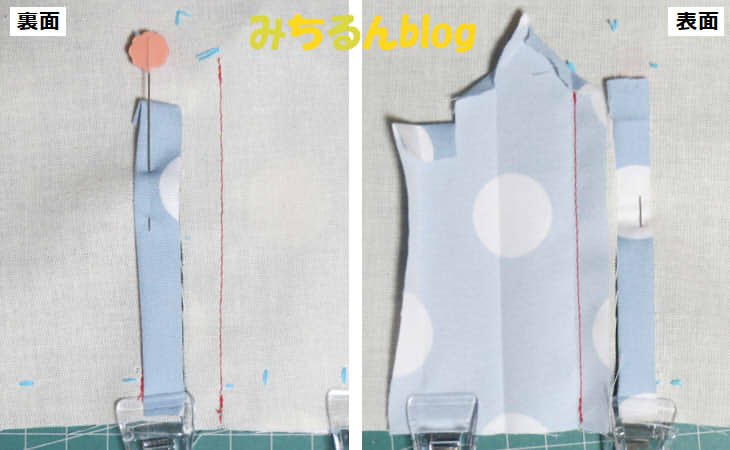

続いて、剣ボロを折って、裁ち端を挟みます。

- アイロンで折り目を付けているので、折り目に従ってたたむだけです。

- たたむときに、剣ボロの間に縫い代を挟みます。

アイロン跡に従って折りたたみ、剣ボロを出来上がりの形に整えます。

マチ針などで固定します。

しつけをします。

- しつけをする時は、剣ボロと下ボロをきちんと出来上がりの形に重ねて、剣ボロを閉じた状態でしつけをします。

- 固定の役割と合わせて、ミシンを掛けるときの目印にもなるので、袖の裏面の剣ボロ&下ボロがどこまであるのか分かるようにしつけします。

- 剣ボロの三角(屋根)部分もしっかり固定されるようにしつけします。

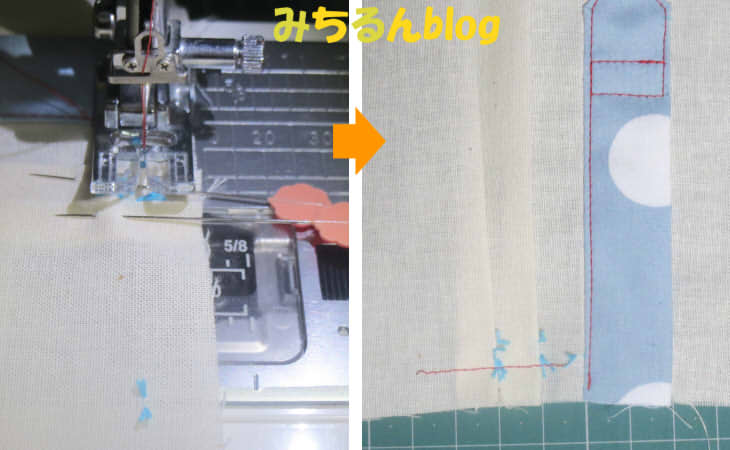

剣ボロのコバステッチをします。(返し縫もします)

剣ボロの三角(屋根)部分は、ぐるりと渦(うず)を巻くように、ステッチを進めていきます。

※角はズレないように、目打ちで押さえたりしながら慎重に縫い進めます。

最後は返し縫をして、止まります。

必要のなくなったしつけ糸は取り除きます。

これで左袖に剣ボロが付きました。右袖も同様に(ただし左右逆のやり方で)剣ボロを付けましょう。

カフスの縫い方・付け方

剣ボロが付いたら、袖の形にして、カフスを付けていくようになります。

タックを縫う

まずは、タックをたたんで縫い留めていきます。

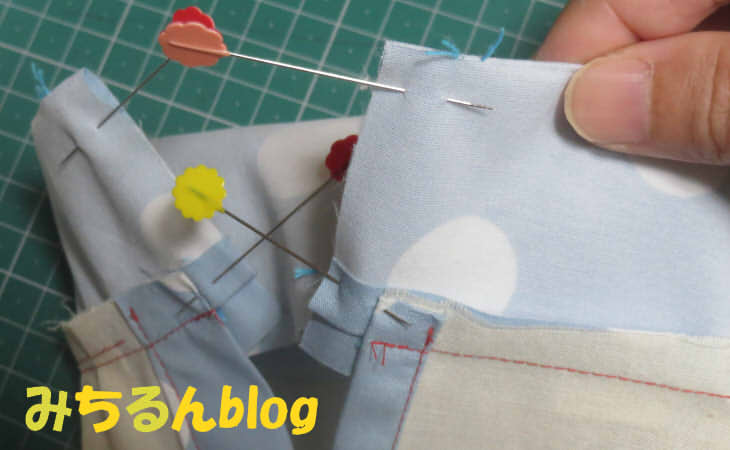

切りびの印の位置でタックを折りたたみ、マチ針で固定します。

- 袖口のタックは、剣ボロに向かって倒してたたみます。

- タックの伸びていく方向にも注意して、タック自体の方向がまっすぐになるように固定します。

ミシンで仮止めします。

※出来上がり線よりも、数mm縫い代寄りをミシンで、縫い留めます。

タックを仮止めしたところです。

袖下を縫い合わせる

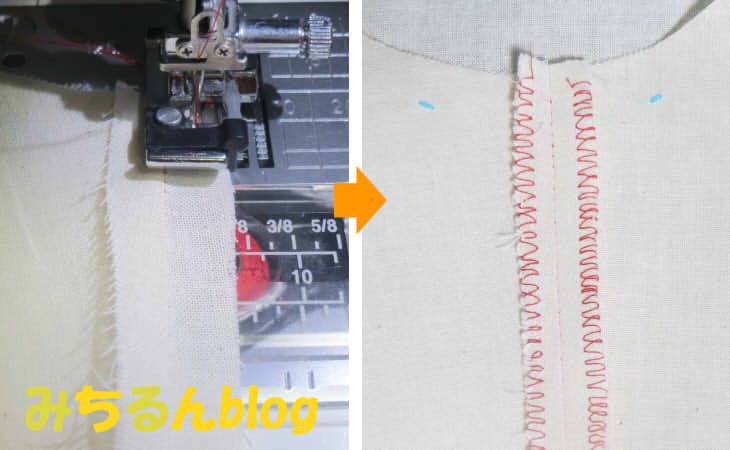

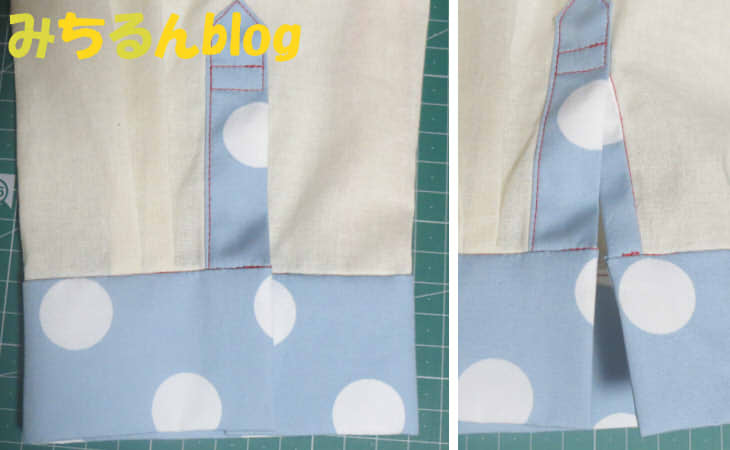

袖下を「中表」で合わせて、マチ針で固定します。

ミシンで袖下を縫い合わせます。

ミシン目にアイロンを掛けて、落ち着かせます。

袖下の縫い代をアイロンで割り開きます。

袖下の縫い代に、ロックミシン(裁ち目かがり)を掛けます。

ひとまず袖の形になりました。

カフスを縫う

それでは、カフスを付けていきます。

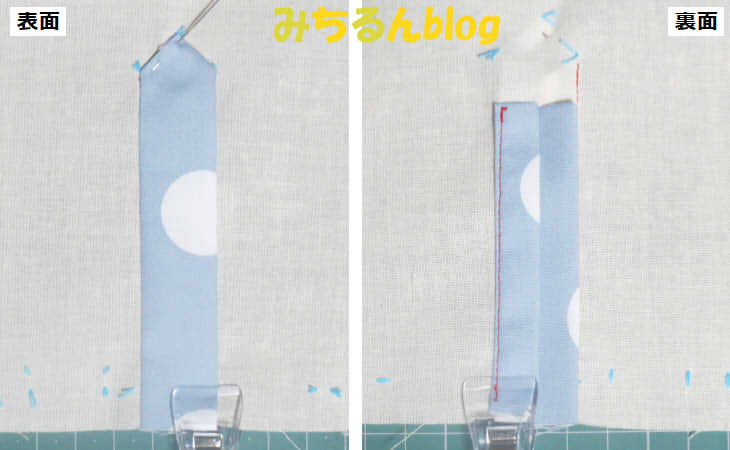

カフスを広げた状態で、袖と「中表」の状態になるように重ねます。

合印を合わせながら、クリップやマチ針などで固定します。

- 「カフスの縫い代1cm」はハミ出るように、剣ボロや下ボロの端と合わせます。

- タックの位置や袖下の位置と、カフスのノッチ(合印)を合わせます。

固定したところです。

出来上がり線上を、しつけ糸でしつけします。

しつけして、必要のなくなった場所の切りび(印の糸)は、ミシンで縫う前に取り除いておくと楽です。

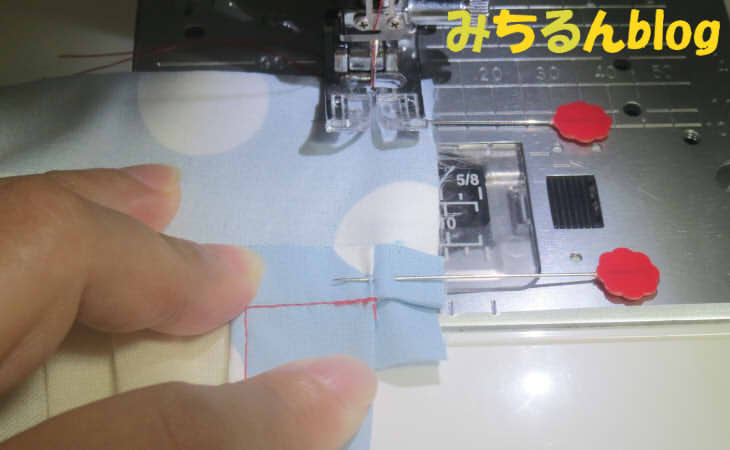

裏面にひっくり返します。

袖口のしつけ糸の上を、ミシンで縫っていきます。(※しつけ糸の1mm横を縫ってもよい。その方が後でしつけ糸が抜き取りやすい)

袖口を縫うとき、タックの方向が変な方向に広がらないように、まっすぐなるように気をつけて縫います。

袖口とカフスを、ミシンで縫い合わせたところです。

必要のなくなったしつけ糸は取り外します。

カフスを起こします。

縫い代は、カフス側にしっかり倒します。

カフスの端を半分にたたみます。

膨らまないように、しっかり端をマチ針で固定します。

ミシンで、カフスの端を縫います。

※カフスを表に返すときの余裕を持たせるため、剣ボロの端から1mm離したくらいの所を縫います。

縫ったところです。

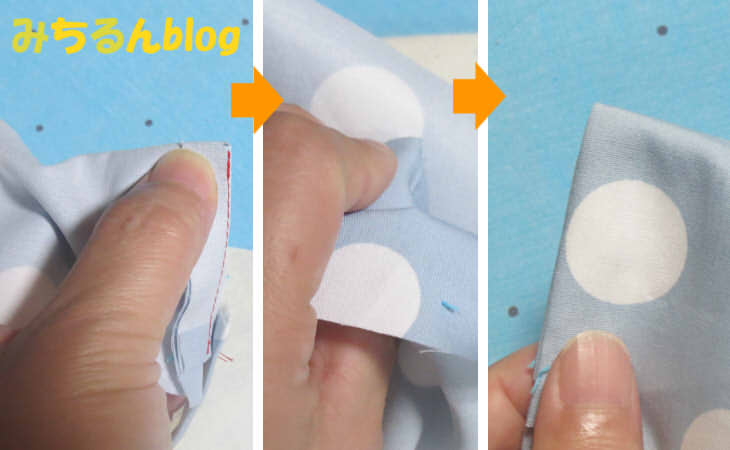

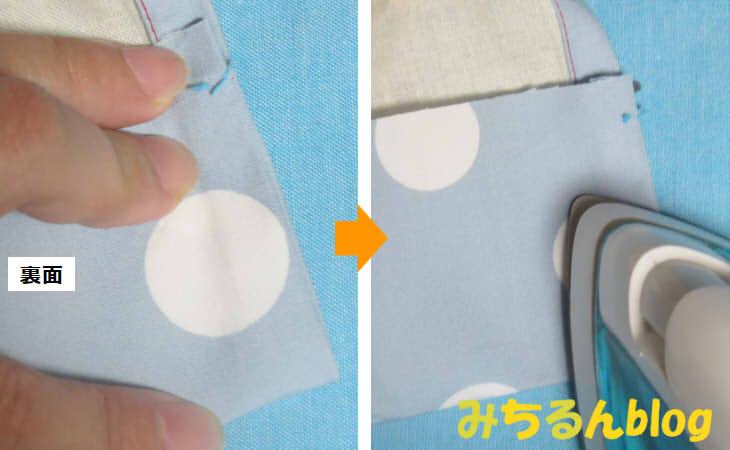

カフスを表にひっくり返す前に、準備のアイロンを掛けます。

縫い代を出来上がり線(ミシン目)で折り、アイロンを掛けます。

角の縫い代を指で挟んで持ち、持ったまま角を表に返します。

角を目打ちで少し整えたら、カフスの角が出ます。(目打ちでつつき過ぎるとほつれたりしてしまうので、注意。目打ちはほんの少し整えるだけ。)

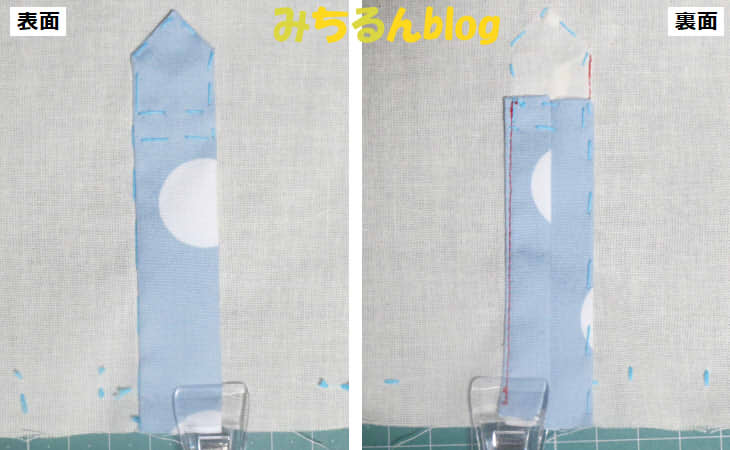

カフスを表に返した所です。

アイロンでキセを掛けます。

袖の裏面になる方に、縫い目が1mm程度来るようにして、アイロンを掛けます。

そのままアイロンでカフスを整えます。

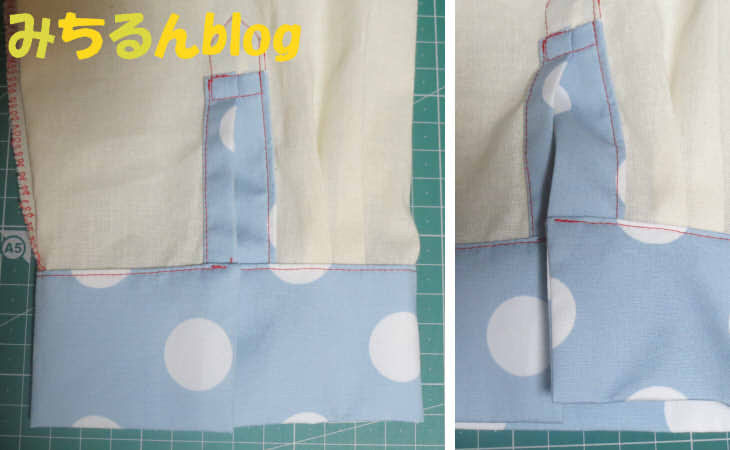

カフス裏側の縫い代の処理を行います。

角の縫い代をキレイに中に折り込みます。

縫い代をたたみ、アイロンをかけ、マチ針で固定します。

しつけ糸で際(きわ)をしつけします。(※裏面)

表から見た所です。表面は落としミシンのような感じでしつけしています。

(裏面)

落としミシンを掛けます。

ぐるりとミシンを掛けた所です。(裏面)

しつけをしてからミシンを掛けているので、縫い落すことなく、きれいに際を縫えています。

表から見た所です。

しつけ糸を取り除きました。

これで、カフスが付きました。(裏面)

表から見た所です。

この後、ボタンホールを作ったりボタンを縫い付けたりの工程がありますが、今回は割愛します。

今回使用した道具など

今回の解説で使用した道具・材料などをご紹介します。

接着芯 (ダンレーヌR111)

薄くて柔らかく、使い勝手がよい接着芯だと思います。

しつけ糸

型紙から生地への印付け、ミシンで縫う前のしつけ縫い等、よく使うアイテムです。

取り除き損ねても目立たないように布に近い色を使うのがベターですが、私は写真で撮っても見やすいため、布と違う色をよく使います。

待ち針

飾り部分が平べったいのが、ジャマにならず、使いやすいです。

シーチング生地(仮縫い用)

仮縫い用のシーチング生地。10mあるので、惜しみなく使えて便利。自分で型紙書いてサンプル作成したりするので、たくさん使っています。

ウエイト1セット(=6個)

製図するときや、型紙を写すとき、生地を裁断するときなど、ウエイトを置くと動きにくくなるので、持っていると非常に便利です。

カッターマット

私はA1サイズのカッターマットを使用しています。

「ロータリーカッター&カッターマット【レビュー・感想】布の裁断がとても楽になる道具」でもご紹介しているので、よければご参照ください。

ロータリーカッター

私はクロバーのローリーカッター28mmを使用しています。

小回りも効くサイズで、生地の裁断がスムーズにできるので、作業が楽になりました。

袖マンジュウ

袖のアイロンをかけたりするのに便利なアイロン万十です。

使い方を工夫すれば、カーブのかかった位置の縫い代など、袖以外の場所にも使えるので、一つもっていると便利です。

アイロン万十

ダーツなどのカーブがある箇所のアイロンをかけたりするのに、便利なアイロン万十です。