「ファスナー帯が見える形で、ファスナーをつけたい」「ファスナーの付け方がわからない」、そういった悩みにお答えする内容になっています。

裏地付きの「務歯見せ」でのファスナーつけの様子を、写真付きで説明しています。

スカートの「あき」や、トップスの「あき」などに、幅広く使っていただけると思います。

説明の画像では、ファスナー部分周辺のみを四角に切り取った布で撮影していますが、

スカートのウエスト後ろのファスナーや、ワンピースの背中のファスナー部分を想像してもらえればと思います。

(※画像では、見えやすくする為にあえて違う色の糸やファスナーを使用しています。)

目次

表地に、ファスナーをつける

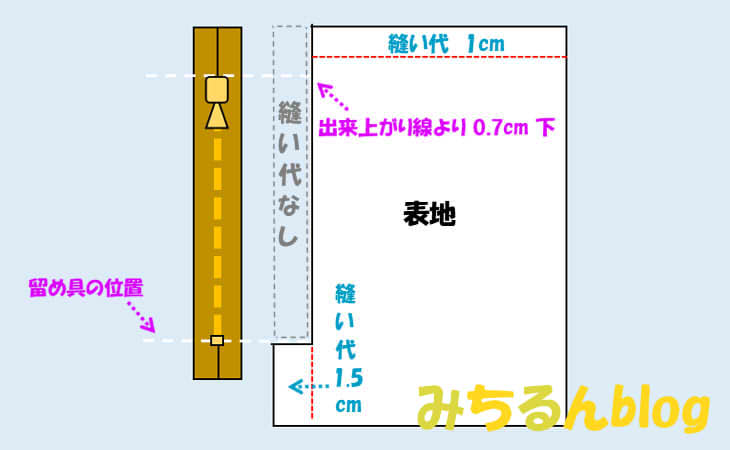

布の裁断をします。

- 中心線のみ、縫い代を1.5cmで取っています。

- その他の縫い代は、1cmです。

- ファスナーのスライダーの上部が、出来上がり線より0.7cm下の位置になるようにして、ファスナー下部の留め具の位置まで「縫い代なし」になります。

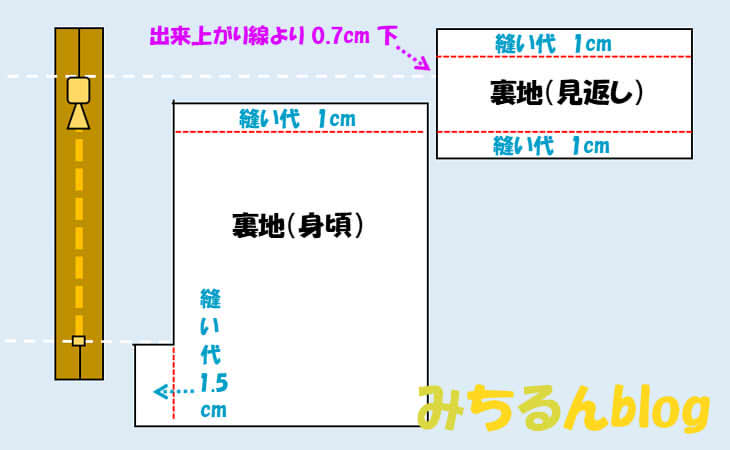

ついでに、裏地用です。

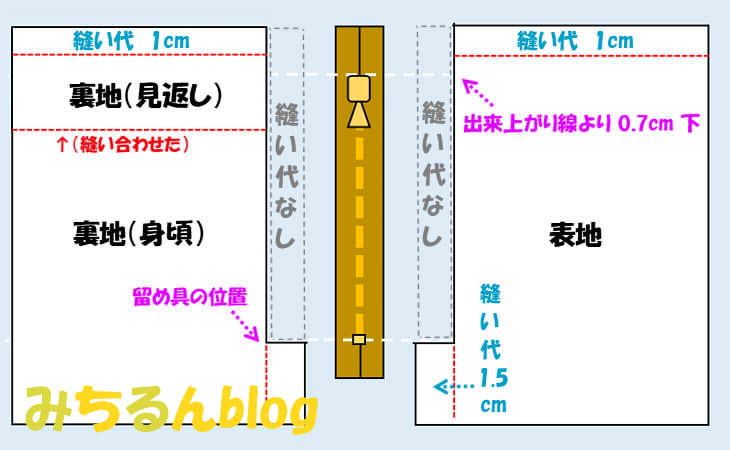

裏地と表地用を並べたところ。

裏地用が「裏地(見返し)」と「裏地(身頃)」に分かれていることを除けば、

裏地と表地の基本的な形は、同じになっています。

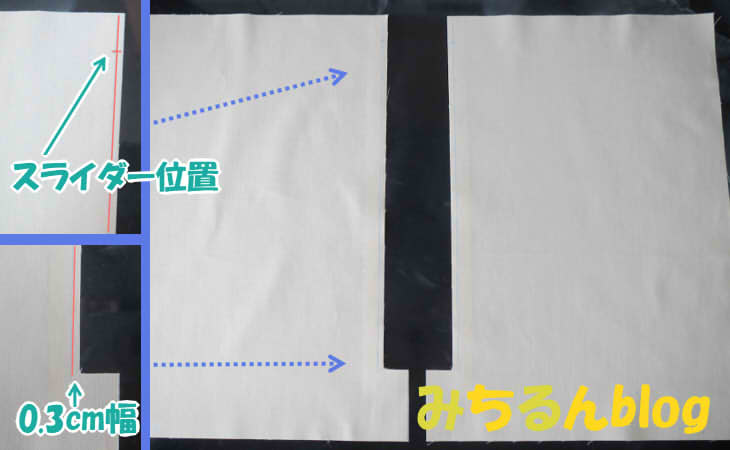

表地の「表面」に印をつけます。

縫う時に案内線になるので、作業が楽にきれいになります。

- 0.3cm幅。

- 「BC(後ろ中心線)」の縫い止まりまで。

※縫い止まりより下まで描くと、表に出てしまうので、印の線を長く描きすぎないように気を付けます。

【0.3cm幅にした理由】

※今回のファスナーは、全幅が2.6cmでした。 つまり、片幅は半分の1.3cmとなります。(2.6÷2=1.3)

今回は、務歯見せ幅を0.8cmで作成する予定です。(※片方の幅です)

務歯を縫うときに、左右の幅をちょうど半分にして、真ん中を縫う必要があるため、0.8×2=1.6cmの幅が必要となります。

すでに有るファスナーの幅1.3cmなので、あと0.3cm足せば1.6cmになります。その0.3cmを描いたのがこの印です。

この下の写真は、後でまた手順の説明に出てくる写真ですが、下記のような感じで縫う為の印です。

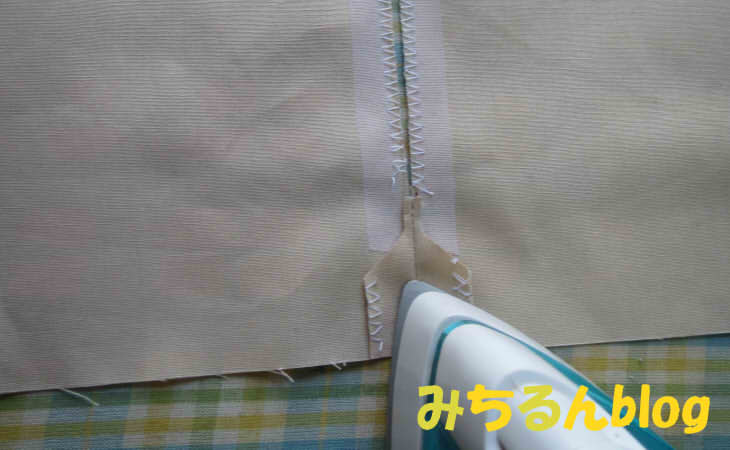

表地のファスナーを付ける位置に「伸び止めテープ」をアイロンで貼ります。

縫い止まりの1cm下くらいまで貼ります。

ついでに、ファスナーを縫い付ける箇所と、後ろ中心線の所がほつれないよう、裁ち目かがり(ロックミシン)をしました。

ファスナーの下部の割れ目が開かないように、しつけをします。

ファスナーの留め具の周囲(ファスナー裏面の下部)にも印を書きます。

印を書いておくと、縫う時にわかりやすくて、間違いがなく、作業が楽になります。

特に横幅の0.5cmは、きちんと計って描きます。ここがずれるとうまく縫えなくなります。

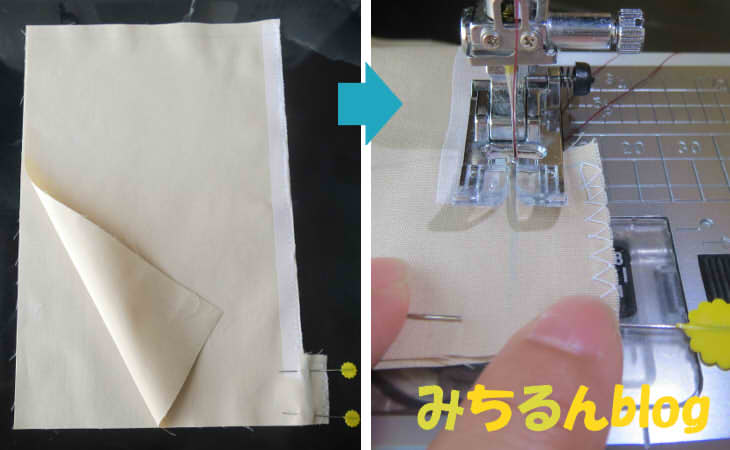

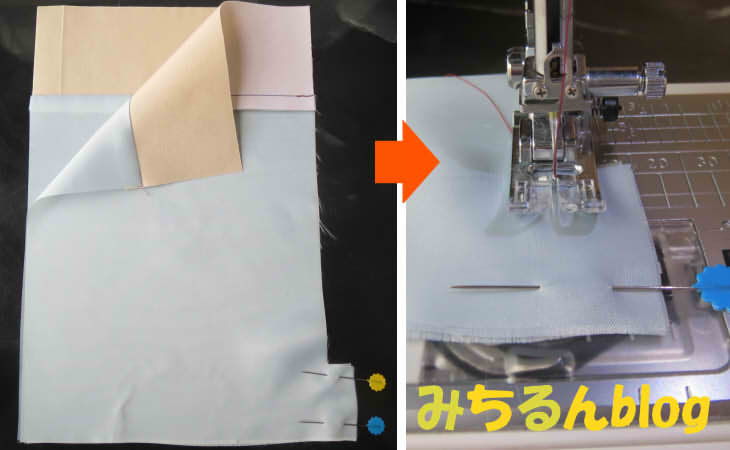

表地を「中表」に合わせて、待ち針で固定し、ミシンで縫います。

ちなみに、布の端や、折り畳んで段差が大きい箇所などを縫うとき、「インサイドベルト(ウエストなどに入れる芯)」を切ったものなどを押さえ金の間に挟んで噛ませると、布送りがスムーズになり縫いやすくなります。

縫いにくいと感じた箇所には、一度試してみるとよいと思います。

「インサイドベルト」の切れ端を挟んでいるところ。

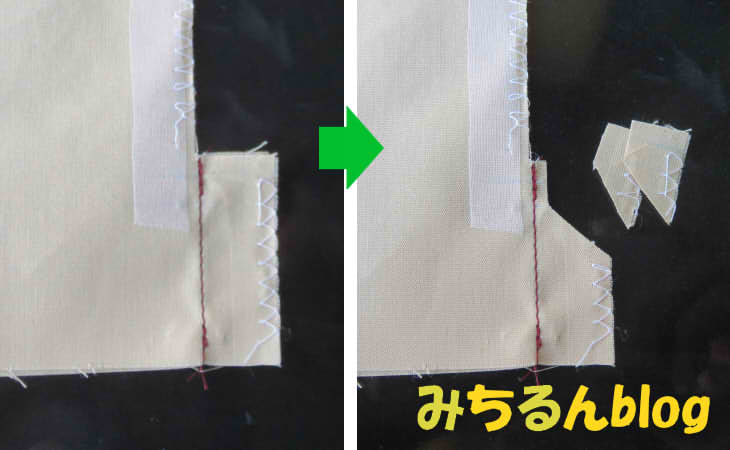

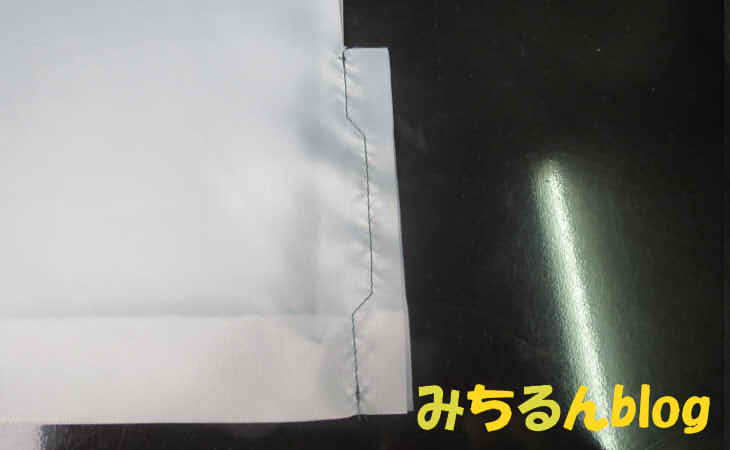

縫い代の角を、切り取ります。

ファスナーを縫うとき、ジャマにならないようにするため。

縫い代を開いて、アイロンを掛けます。

予定では上記の画像のとおり、「表地の縫い代は開いて」、「裏地の縫い代は片倒し」にする予定でした。

しかしこの後、ファスナーを付けるときに縫い代の開きを注意するのを忘れて縫ってしまい、結局、この後の写真では表地も片倒しになってしまっています。ご了承ください。(><)

ファスナーを裏面を上にして、配置します。

布を表面を上にして置き、ファスナーつけ位置の右側にファスナーを置く。

- 最初に書いた印(0.3cmの案内線)に、ファスナーテープの淵を添わせるように置く。

- ファスナーのスライダー上部が、出来上がり線の0.7cm下にくるようにする。(上部の縫い代1cm + 0.7cm下 =上端から1.7cmの位置)

- 留め具が、留め具位置(縫い止まり)の印の高さにくるようにする。

配置したファスナーを待ち針で固定して、スライダーを下げてファスナーを開きます。

ファスナー上部に、縫い位置を少し印をつけておくと、ミシンの針を下ろすときに位置を定めやすくなります。

「布端から印まで」と「印から務歯」までが、 同じ幅=0.8cm になる位置に印をつけます。

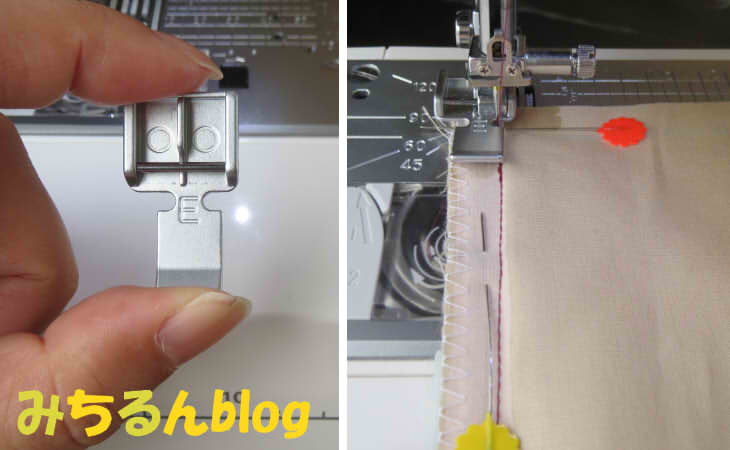

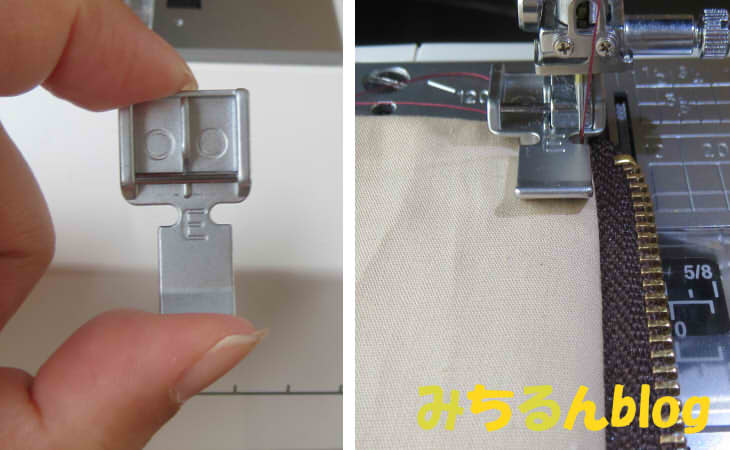

ミシンの押さえ金を、「ファスナー用押さえ金」に付け替えます。

今回、ファスナー用の押さえ金を、頻繁に使って縫っています。

【ファスナー用押さえ金を使うメリット】

- 「ファスナー用押さえ金」は、布に針を刺したままでも、押さえ金の付け外しが可能です。そのため、この後にある「切り込み」を入れたり、布を回転させたりする作業が楽に行えます。

- 私の使っている「通常の押さえ金」は、布に針を刺したままだと、押さえ金を外すことができません。通常押さえ金でも、針位置を端まで動かせば、ファスナーの付けたい位置を縫うこと自体は可能でした。

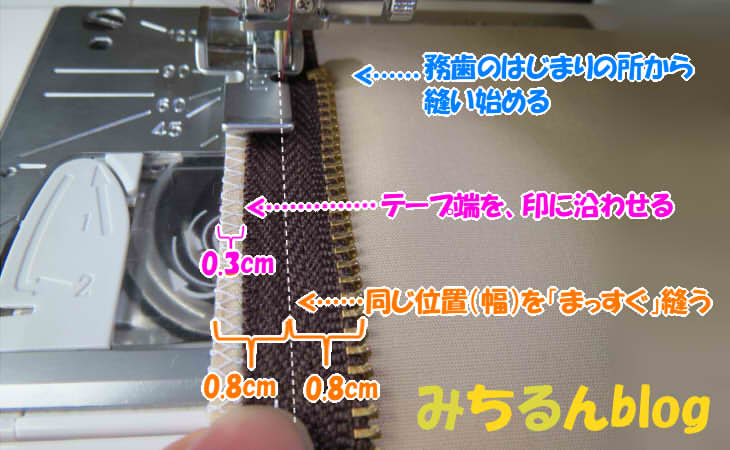

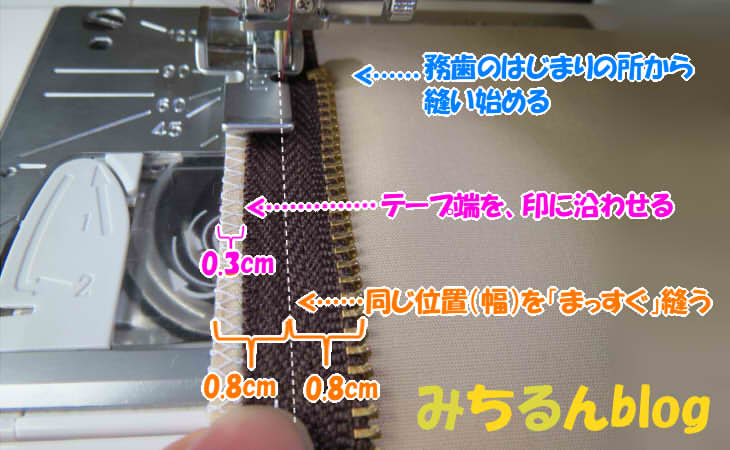

ファスナーを、ミシンで縫い付けます。

縫う位置に注意して、縫いましょう。

出だしは、インサイドベルトの切れ端などを、押さえ金との間に噛ませると、縫いやすいです。

- 「布端」~「ファスナーの務歯」までの、ちょうど真ん中を縫います。(両サイドが、0.8cmずつになる位置。)

- 今回は、スライダーが上がる位置(務歯のはじまり)の所から、縫い始めます。(一番上部は、縫い付けません。)

- 0.3mmの印にファスナーテープの端を沿わせます。印を案内線にしてファスナーをまっすぐ配置します。

途中まで縫い進んだら、針を刺したまま、押さえ金を上に上げて、スライダーを動かして邪魔にならないように後ろへ逃がします。

※そのままだとスライダーが、縫うジャマになるため。

※開いていたファスナーが閉じる形になります。

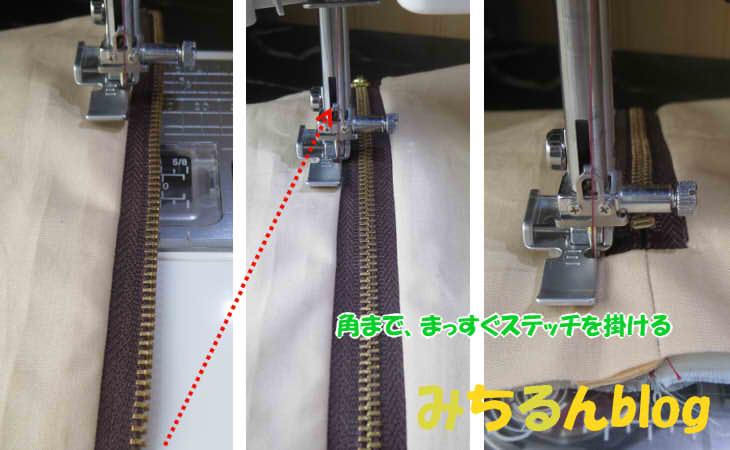

その後は、また押さえ金を下ろして、角まで縫い進めます。

最初の頃に書いておいた、ファスナー下部の印の角まで、縫います。

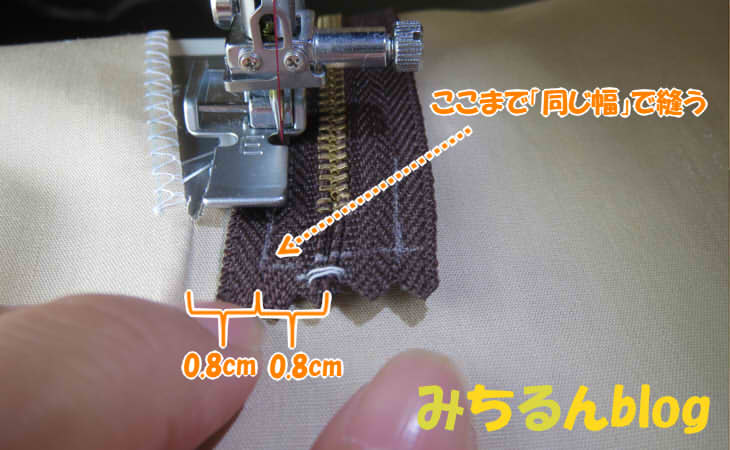

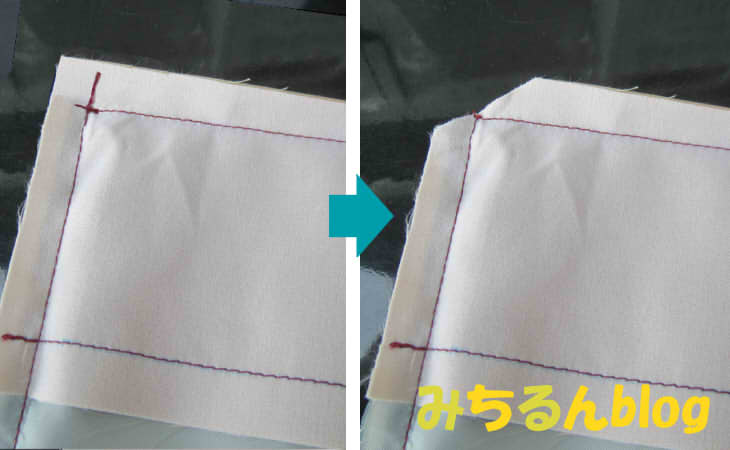

下の画像のように、この印のとおり0.8cm同士の同じ幅で縫うことが大切です。

この後に、この印の位置で針を刺したままファスナーを半回転させる過程があります。

同じ幅で縫えていないと、ファスナーが逆さになったときに「ファスナーの中心」と「布の中心線」が合わず、きれいに縫えなくなってしまいます。

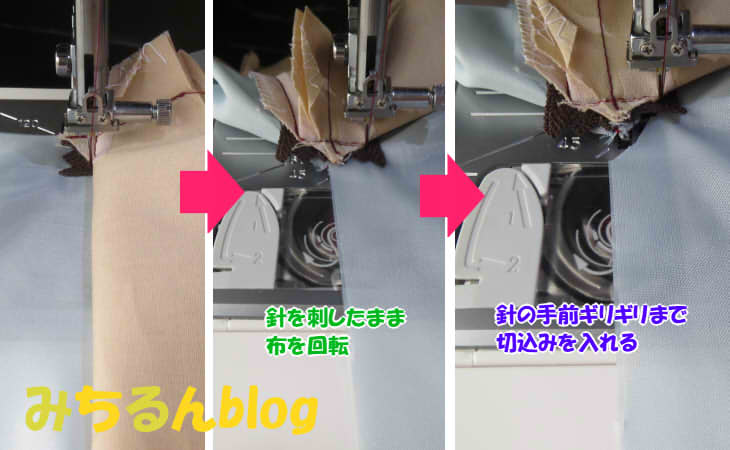

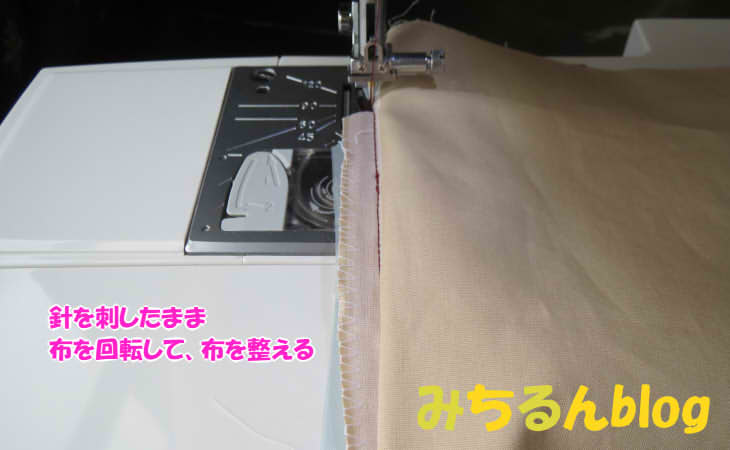

角まで縫ったら、針を刺したまま、押さえ金を上げて、見えやすい向きに布を回転させます。

いっそ、押さえ金を外すと、とても作業がしやすくなります。(針は刺したままです!)

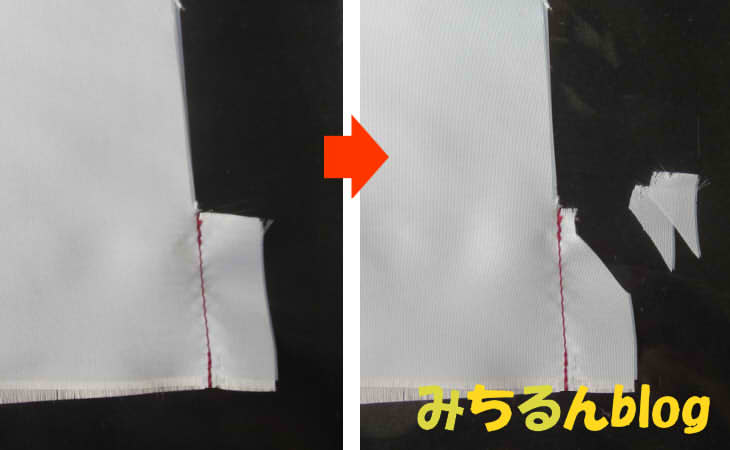

針の手前まで、切り込みを入れます。

- ファスナーテープは切りません。テープは手で避けて、布一枚だけを切ります。

- 針のすぐ手前ぎりぎりまで、切り込みを入れることが大切です。

針を刺したまま、布を回転させて、位置を合わせます。

- ファスナーと、布の向きに注意しましょう。中心が合うようにします。

- きちんと両幅が同じ幅になるように縫えていて、切込みを針の手前ギリギリまで入れていれば、ファスナーの中心と、布の中心が合うようになると思います。

この時に、裏側にある、縫い代の方向にも注意してあげてください。

私は気を付けておくのを忘れて、今回の写真では失敗して「方倒し」で縫ってしまっています。(当初の予定では、表地は縫い代を開いて縫うつもりでした。)

ファスナーの底部分を縫います。(押さえ金を外していた場合には、再度つけてください。)

- 最初につけた印に合わせて縫います。

- しつけでファスナーのしっぽが開かないようにしていますが、それでも開きやすいので、開かないように気を付けながら丁寧に縫います。(開くとファスナー幅が変わってしまう & 見た目も悪くなるので。)

また、針を刺したまま、押さえ金を上げて、見えやすい向きに布を回転させて、切り込みを入れます。

- ファスナーテープは切りません。テープは手で避けて、布一枚だけを切ります。

- 針のすぐ手前ぎりぎりまで、切り込みを入れることが大切です。

切込みを入れたら、針を刺したまま、布を回転させます。

布を回転させてから、縫いやすいように整えて、位置を合わせます。

ファスナーの帯も方向を合わせます。

※押さえ金を外していた場合には、取り付け直します。(針は刺したまま)

残りのファスナーテープを縫います。

0.3cmで書いた印に、ファスナーテープの端を合わせて、左右が同じ幅になるように気を付けて、まっすぐ縫っていきます。

途中まで縫い進んだら、針を刺したまま、押さえ金を上に上げて、スライダーを動かして邪魔にならないように後ろへ逃がします。

※そのままだとスライダーが、縫うジャマになるため。

※閉じていたファスナーが開く形になります。

務歯の終わりまで縫います。(返し縫いして終わり)

きれいに縫えているか、表から確認します。

チェックして、問題なければ、ファスナー下部のしつけ糸を外します。

アイロンを掛けます。

表地にファスナーが付きました。

裏地づくり

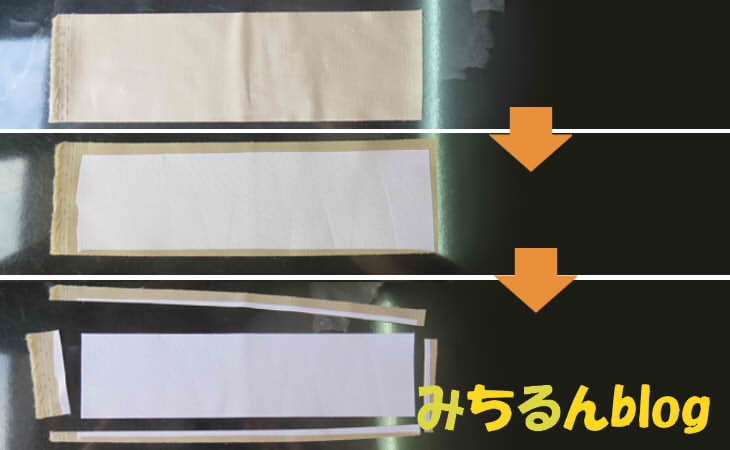

まず「見返し」には、全面に接着芯を貼ります。

パーツの全面に接着芯を貼る場合は

- 最初に、「粗裁ち」をする。(=余裕分をつけて大まかに、少し大きめに裁断する)

- 接着芯をアイロンで貼り付けてから、正しい形に裁断する。

※参考画像1(別ページの画像です)

見返し(接着芯貼り済み)と、裏身頃です。

ファスナーに縫い付ける前に、裏地の形を作っていきます。

- 下の画像の、上が「見返し」、下が「身頃」です。

- 見返し部分は、表地と同じ布を裁っています。

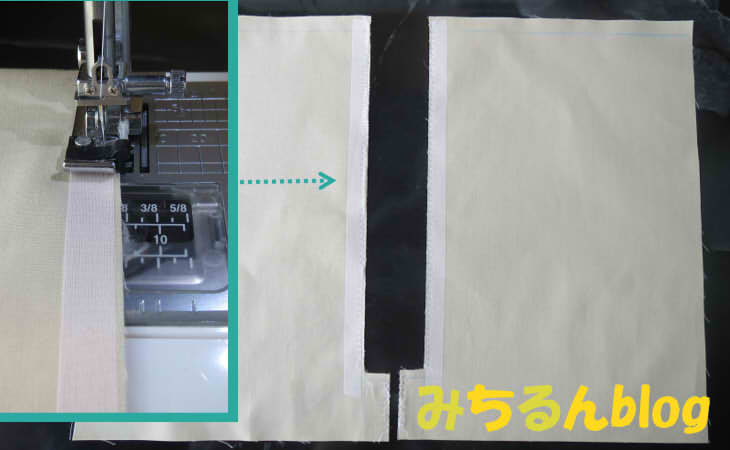

「見返し」と「裏地(身頃)」を、中表に合わせて、待ち針で固定して、ミシンで縫い合わせます。

縫い合わせたところです。

アイロンを掛けます。

「中表」で合わせて、後ろ中心線を待ち針で固定して、ミシンで縫い合わせます。

最初と最後は返し縫いをします。

今回のサンプルは短くてやっていませんが、裏地ですので本来は下の画像のように「キセ」を掛けて縫います。

※参考画像2(別ページの画像です)「キセ」を掛けて縫った例。 0.5cmのキセを入れています。(縫い始めと縫い終わりには、キセを入れていません)

縫い代の角を、切り取ります。(ファスナーを縫うとき、ジャマにならないようにするため)

アイロンを掛けて、縫い代を方倒しします。

縫い代を上にしたときに右倒し(=縫い代を下にしたときに左倒し)の方向に倒します。

裏地に、ファスナーを縫う

いよいよ、裏地にファスナーを付ける作業に入ります。

表地につけたファスナーの上部の処理をします。

- ファスナーの務歯より上(布だけの部分)を三角に折ります。

- 上部の「出来上がり線(縫い代1cm)」の位置と、ファスナーを縫ったミシンの直線が、交わる位置より下に、テープが折った所が収まるように気を付けます。

※説明が難しいですが、下の写真を参考にしてください。ファスナーの務歯側(=金属がついている方)が緑の出来上がり線より下に収まり、水色の縫い線より内側(=左側)に収まっている状態です。

待ち針で固定します。

ミシンで縫います。

処理ができました。

裏地と表地を、「中表」に重ねます。

裏地を表面を上にして置きます。

その上に、表地を裏面を上にして、重ねて置きます。

表地の縫い代のみをひっくり返すようにして、裏地の縫い代に重ね、角や端をそろえて、動かないように待ち針で固定します。

「ファスナー用」押さえ金に付け替えます。

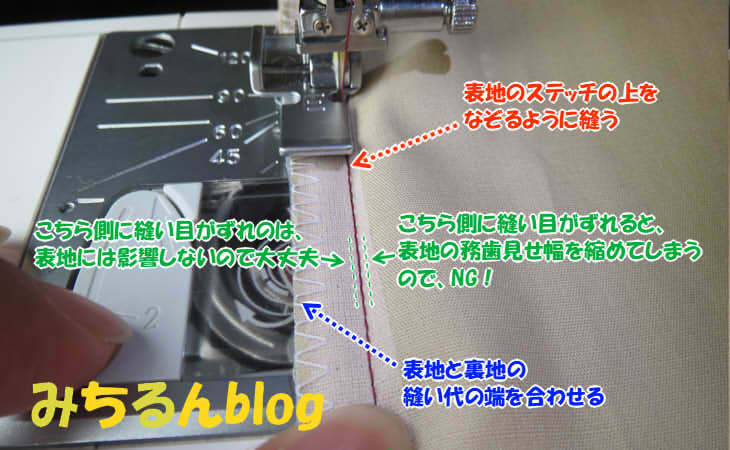

表地が上になった状態で、ミシンで縫います。

「表地にファスナーを縫い付けた時の縫い目」をなぞるようにして、同じ位置を縫います。

- 裏地がずれないように、表地と裏地の布端を合わせながら、縫い進めます。

- なぞるようにして縫うステッチ位置も、なるべくずれないように注意します。

※ずれる場合は、縫い代側にずれるのは問題ありません。逆側にずれると、表地の余計な部分を縫ってしまい、表に響きますので、そうならないように注意しましょう。

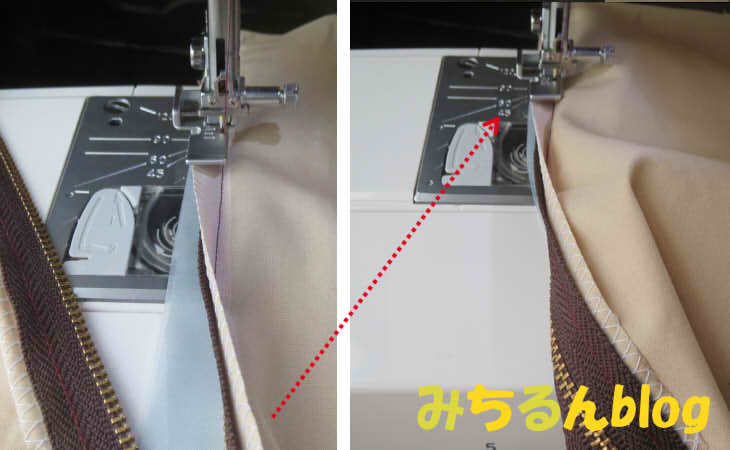

途中まで縫い進んだら、針を刺したまま、押さえ金を上に上げて、スライダーを動かして邪魔にならないように後ろへ逃がします。

※そのままだとスライダーが、縫うジャマになるため。

※開いていたファスナーが閉じる形になります。

表地のステッチに合わせて、角まで縫います。

角の所まで縫ったら、針を刺したまま、押さえ金を上げ、布を回転させて、切り込みを入れます。

- 針を刺したまま押さえ金を上げて、布を見やすい方向に回転させます。(この時、写真のように押さえ金を外した方が、作業がしやすいです。)

- 「針のぎりぎり手前まで」切り込みを入れます。(※裏地の布だけ切ります。ファスナーテープは切りません。)

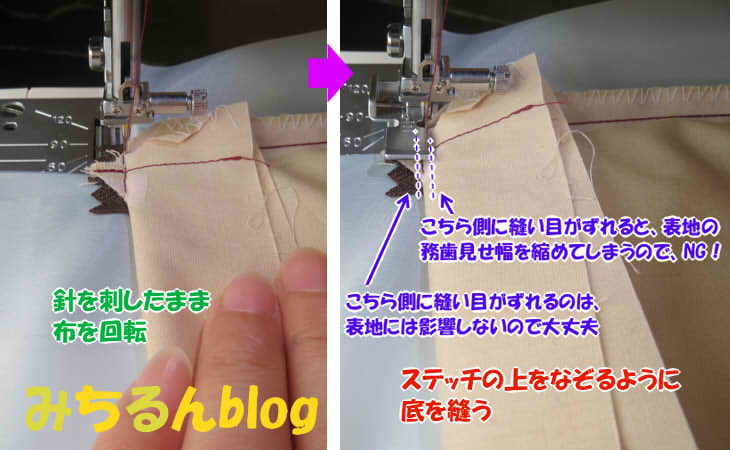

布を回転させて、押さえ金を下ろして、底部分を縫います。

この時も、ステッチの上をなぞるように縫います。難しい場合は、画像のNG方面には、はみ出さないように注意して、縫ってください。

反対側の角まで縫ったら、針を刺したまま、押さえ金を上げ、布を回転させて、切り込みを入れます。

- 針を刺したまま押さえ金を上げて、布を見やすい方向に回転させます。(この時、写真のように押さえ金を外した方が、作業がしやすいです。)

- 「針のぎりぎり手前まで」切り込みを入れます。(※裏地の布だけ切ります。ファスナーテープは切りません。)

針を刺したまま、布を回転させて、布を縫いやすいように整えます。

布端をしっかり合わせてから、押さえ金を下ろして、残りを縫います。

ステッチの上をなぞるようにして縫います。

途中まで縫い進んだら、針を刺したまま、押さえ金を上に上げて、スライダーを動かして邪魔にならないように後ろへ逃がします。

※そのままだとスライダーが、縫うジャマになるため。

※閉じていたファスナーが開く形になります。

最後まで縫って、返し縫いをして終わります。

終わり部分が縫いにくい場合には、インサイドベルトの切れ端などを挟むと、段差や布端などでも、縫いやすくなります。

きれいに縫えているか、確認します。

問題なければアイロンを掛けます。

表地に続き、裏地にもファスナーが付きました。

ちなみに、ファスナー付けで「ステッチの上をなぞる」ときに、ステッチ上をずれて縫い代側にはみ出して縫った所は、このように裏地側に少し糸が見えます。(表からは見えません。)

今回は、見えやすいように目立つ色の糸で縫っていますが、本番の場合は、目立たない同色の糸を使いますので、実際にはほとんど気にならないと思います。

上端の始末をする & ステッチを掛ける

それでは、上端の始末をしていきます。

ファスナーを開けて、裏地をひっくり返して、「中表」の状態にします。

表地の上端と、裏地の上端を合わせて、待ち針で固定し、ミシンで縫い合わせます。

縫い合わせたところです。

角の縫い代を切り取ります。(折り返した時の、厚みを減らすため。)

アイロンで、上端の縫い代を折ります。

縫い代を上からたたみ、ファスナー側の縫い代もたたみます。押しつぶすようにしっかり押さえ、角を押さえたまま布をひっくり返します。

角付近の縫い代をしっかり押さえたまま、裏返すと、きれいにひっくり返ります。

角を整えてから、アイロンを掛けます。

ファスナーを開きます。

ファスナー用押さえ金に付け替えて、際(きわ)にステッチを掛けていきます。

途中まで縫い進んだら、針を刺したまま、押さえ金を上に上げて、スライダーを動かして邪魔にならないように後ろへ逃がします。

※そのままだとスライダーが、縫うジャマになるため。

※開いていたファスナーが閉じる形になります。

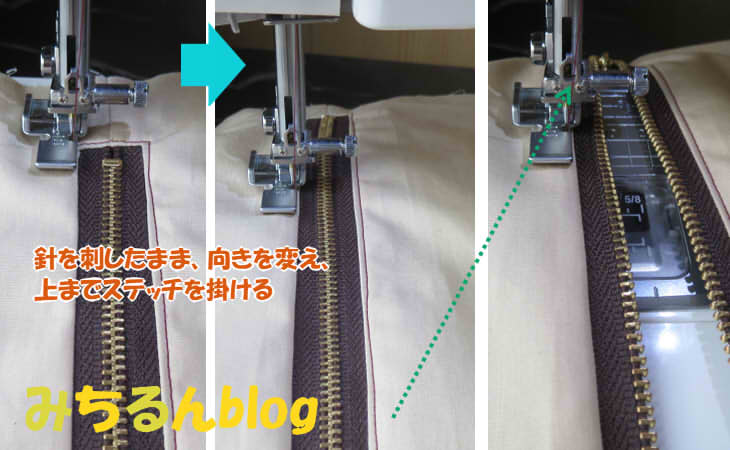

角まで縫ったら、針を刺したまま、押さえ金を上げて布を回転させ、逆側の角までステッチを掛けます。

逆の角まで縫ったら、同じように針を刺したまま回転して、残りを縫います。

できあがり。(表)

できあがり。(裏)

(細部)

以上で完成です。

今回使用した道具など

今回の解説で使用した道具・材料などをご紹介します。

玉付きファスナー(20cm仕様)

今回使用した玉付きファスナー(20cm仕様)です。

接着芯 (ダンレーヌR111)

薄くて柔らかく、使い勝手がよい接着芯だと思います。

洋裁チョーク

生地にしるしをつける(線を描く)のに使います。

チョークなので少し指先につきますが、チャコペンよりも書き味がなめらかで書きやすいので、直線やちょっとしたしるしをつける時などに、使いやすいと感じています。

伸び止めテープ

10mm幅か12mm幅が、汎用性が高いと思います。

待ち針

飾り部分が平べったいのが、ジャマにならず、使いやすいです。

途中から買い足して以降、このタイプばかり使用しています。

ウエイト1セット(=6個)

製図するときや、型紙を写すとき、生地を裁断するときなど、ウエイトを置くと動きにくくなるので、持っていると非常に便利です。

クロバーの目盛り付き定規

私のおすすめは30cmですが、製図したりするときには50cmくらいの長い定規もある方が便利です。

カッターマット

私はA1サイズのカッターマットを使用しています。

ロータリーカッター

私はクロバーのローリーカッター28mmを使用しています。

小回りも効くサイズで、生地の裁断がスムーズにできるので、作業が楽になりました。