この記事では、「コンシールファスナーを付ける流れ(見返し始末)」を、最初から最後まで丁寧に解説してみました。

写真付きで分かりやすく説明していますので、この記事を読めば、見返し始末のコンシールファスナーの付け方が分かります。

ワンピースやスカートなど、たくさんのお洋服に使える付け方です。

説明の画像では、ファスナー部分周辺のみを四角に切り取った布で撮影しています。

スカートのウエスト後ろのファスナーや、ワンピースの背中のファスナー部分を想像してもらえればと思います。

(※画像では、見えやすくする為にあえて違う色の糸やファスナーを使用しています。)

目次

表地に、コンシールファスナーをつける

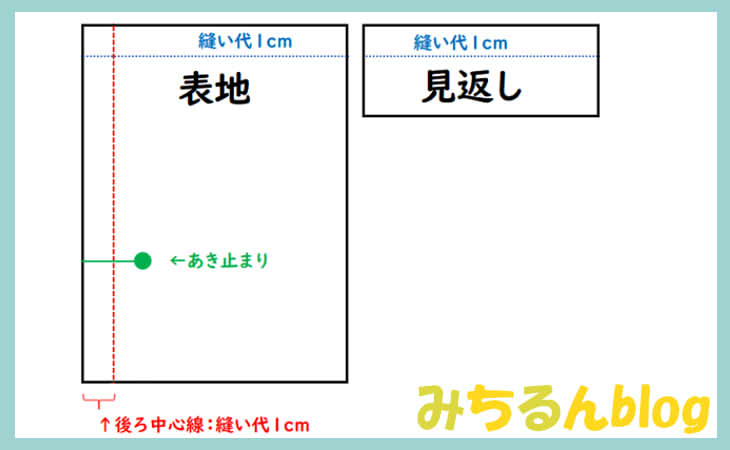

布の裁断をします。

- 今回の縫い代は、分かりやすく、縫い代1cmで作っています。

- 見返しのファスナー部分は縫い代なし、です。

それでは、表地にコンシールファスナーを付けていきます。

※コンシールファスナーは、あき止まり(つけ寸法)よりも「3cm以上長いもの」を用意します。

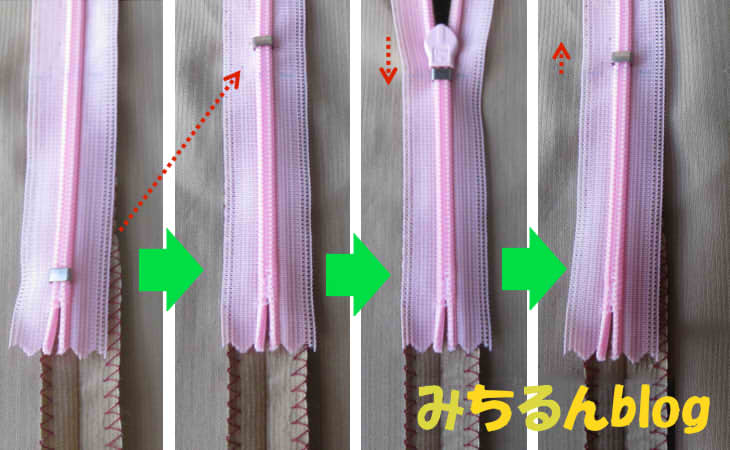

コンシールファスナーの「留め具」を、邪魔にならない位置まで、下の方へずらしておきます。

コンシールファスナーの留め具は、このように手でつまんで移動できます。

※コンシールファスナーの「留め具」は、最初は固定されていないので動かせます。邪魔にならない位置まで、下の方へずらしておきます。

表地のファスナーあきの縫い代に、薄地の「伸び止めテープ」を貼ります。

縫い線に0.2cm程度被せて、伸び止めテープを貼ります。

あき止まりよりも1cm程度下まで、貼ります。

※コンシールファスナーには貼らない、という意見もありますが、私は貼った方がよいと思っています。

ただし、ほぼ伸びない厚地の生地の場合など、必要ない場合もあります。

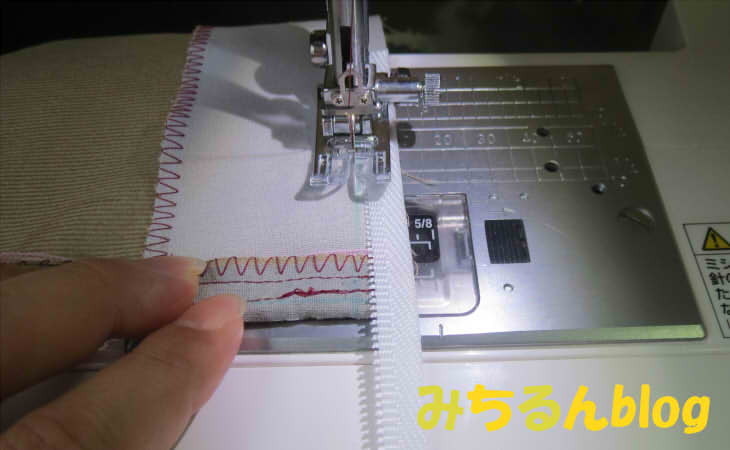

伸び止めテープを貼った後に、後ろ中心線の縫い代に、ミシンで「裁ち目かがり(もしくは、ジグザグミシン、ロックミシン)」をして布端の生地がほつれないように処理します。

「中表」にして、後ろ中心線を合わせて、待ち針で固定します。

上部や、あき止まりの位置などをしっかり合わせて、固定します。

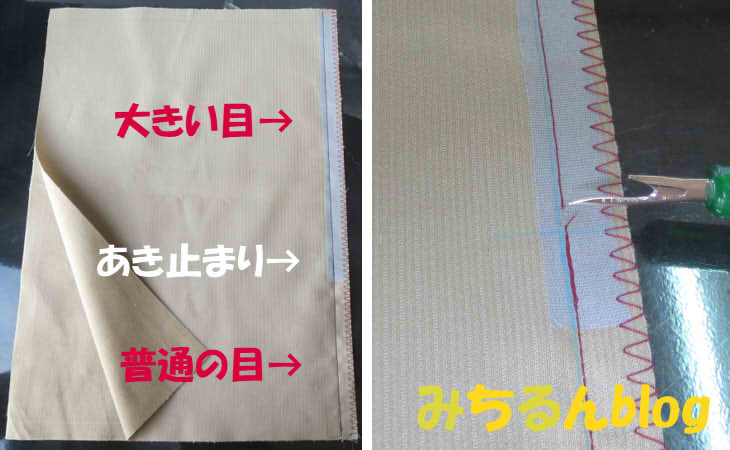

ミシンの縫い目の大きさの設定に気を付けて、縫い目の大きさを2段階に分けて、ミシンで縫います。

①ファスナーあきのあき止まりまでは、大きい縫い目(しつけミシン)にして縫います。

②あき止まりの位置を超えたら、普通のミシン目に戻します。

③あき止まり先で返し縫をしてから、普通のミシン目のまま、あき止まりより下を縫います

あき止まりの位置で、大きな縫い目の方をリッパーで切ります。

後で糸を抜くときのために、あき止まりのところで糸を切っておきます。

(※まだ糸は抜きません。)

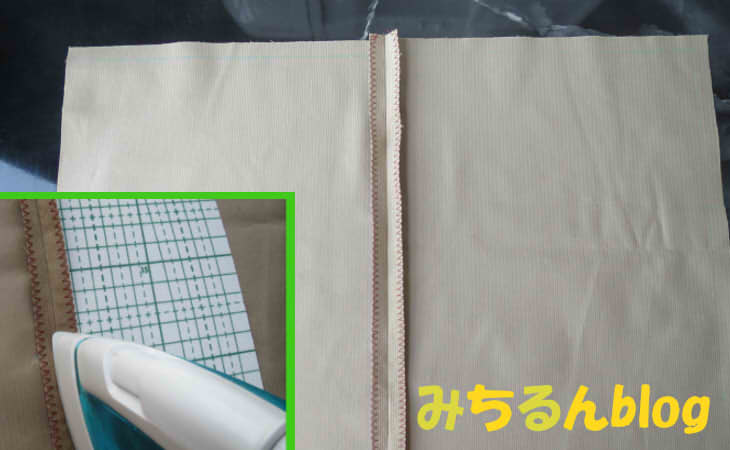

縫い代をアイロンで割ります。

※アイロンで「あたり」が出ないように、表地と縫い代の間に厚紙を挟むとよいです。

上部の出来上がり線より0.5cm下に印をつけ、ファスナーを配置します。

①ファスナーのスライダーの上部が、印の高さにくるように合わせます。

②ミシンで縫い合わせた「布の縫い目」と、「ファスナーの中心」を合わせて置きます。

ファスナー位置がずれないように、待ち針で固定します。

待ち針でしっかり固定した後、ファスナーと縫い代を、しつけ糸でしつけ縫いします。

- 上部まで「まっすぐ」固定します。

- 縫い代だけにファスナーを縫い留めます。(表面までは縫いません。)

- あき止まりまで、しつけします。

- なるべく務歯(エレメント)の近くを縫った方が、本縫いの時にずれにくいです。

最初にミシンで縫い合わせてリッパーで切れ目をいれておいた「大きいミシン目」のしつけミシンの糸をほどきます。

しつけミシンの糸をほどくと、ファスナーが見えるようになります。

ファスナーを開きます。

ファスナーのスライダーを下げます。

下まで行ったらあき止まりの隙間にスライダーを押し込み、裏側から引手を取ってさらに下げます。

務歯(エレメント)の際(キワ)に、中温でアイロンを掛けて、務歯を起こします。

くるんと丸まっている務歯にアイロンを掛けて、丸まっているのを押して広げるようにします。

長くアイロンを当てすぎて、ファスナーを溶かさないように注意します。

「コンシールファスナー専用」の押さえ金に付け替えます。

※コンシールファスナー専用の押さえ金は、ミシン購入時には付属されていないと思います。

別途、ご自分のミシンに合ったものを用意しましょう。(やはりメーカーの純正のものがおすすめです。)

務歯(エレメント)の「際(キワ)」を縫います。

①務歯を起こして、押さえ金の溝(ミゾ)に嵌めます。

②手で務歯を倒して広げるようにしながら、際(キワ)が縫えるように補助しつつ縫います。

あき止まりピッタリまで縫って、返し縫をして糸を切ります。

※あき止まりを超えないように(長く縫いすぎないように)注意します。

ピッタリがどうしても難しい場合は、縫いすぎるよりは「少し手前」までにする方が良いです。

あき止まりの「下」のミシン糸が、表地の左右を縫い合わせている縫い目です。

あき止まりの「上」のミシン目が、コンシールファスナーを縫い付けた縫い目です。

下の画像のように、コンシールファスナーを縫い付けるとき、あき止まり付近は少し外側に縫って、縫い目の間を少し離すようにします。

これは、コンシールファスナーの務歯が縫い目の下に入り込むための隙間を作るためです。ただしこの隙間の分量は、生地の厚みや硬さによっても変わってきます。

ファスナーの逆側(もう片側)は、あき止まりの方から縫い始めます。

こちらは、あき止まりの0.5cm手前から、縫い始めます。(最初と最後は、返し縫をします。)

ファスナーの最後まで、真っ直ぐ縫います。

ファスナーを閉めて、出来上がりを確認します。

ファスナーの下の部分を起こし、引手をあき止まりの隙間に入れます。スライダーを引き上げてファスナーを閉めます。

閉めた状態で、表から仕上がりを確認します。

もしも、デコボコしていたり、隙間ができてファスナーが覗いていたり、失敗した場合には、ファスナー付けを最初からやり直します。

しっかり際(きわ)を縫ったので、横に引っ張ってもファスナーが見えません。

問題なければ、しつけ糸を切って、しつけ糸を取り外します。

留め具を上げて、固定します。

下に下げていた留め具を、あき止まりより少し上まで上げます。

それをスライダーのお尻で押し戻すようにして下げられるところまで下げます。

その位置からほんの少しだけ上に上げます。

そこでペンチなどで留め具を締めて、固定します。

(※あき止まりピッタリで固定してしまうと、縫い目がほつれやすくなるため、少し上に固定します。)

これで、コンシールファスナーが付けられました。

因みに、今回、この後に下記の2点を行うとよいです。(やるの忘れてました…)

- ファスナーテープ(帯)の横側の端を、縫い代にミシンで縫い付ける。(※補強 + ビラビラするのを防げる)

- 余分な長さのファスナーテープ(固定した金具より下の余り部分)を、短くカットする。(※邪魔なほど長い場合)

次は、見返しに進みます。

見返しを縫う

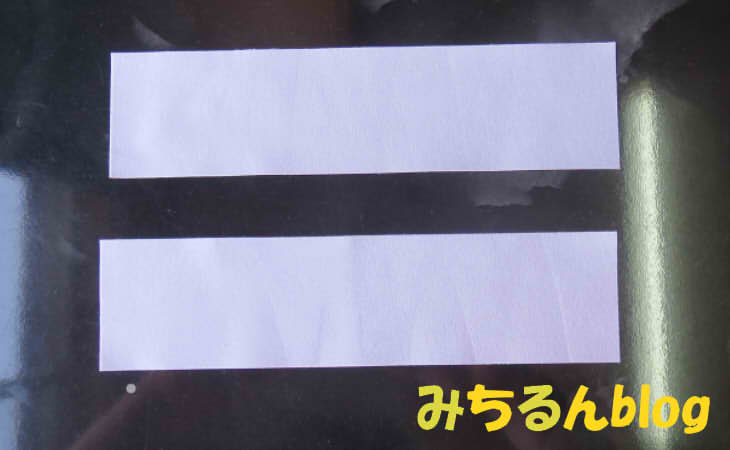

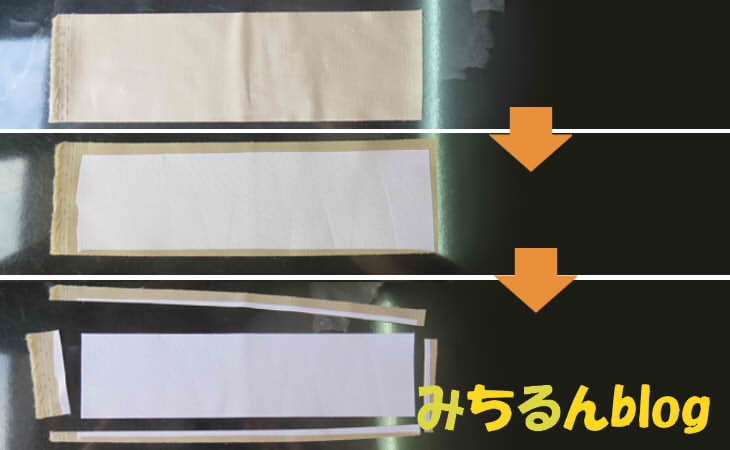

「見返し」には、全面に接着芯を貼ります。

パーツの全面に接着芯を貼る場合は

- 最初に、「粗裁ち」をする。(=余裕分をつけて大まかに、少し大きめに裁断する)

- 接着芯をアイロンで貼り付けてから、正しい形に裁断する。

見返しの端に、裁ち目かがりをします。

ミシンで「裁ち目かがり」(もしくは、ジグザグミシン、ロックミシン)をして、布端の生地がほつれないように処理しました。

ウエスト周りを縫い合わせる

表地と見返しを、「中表」に合わせます。

表地の縫い代に、「見返しの端」を、合わせます。

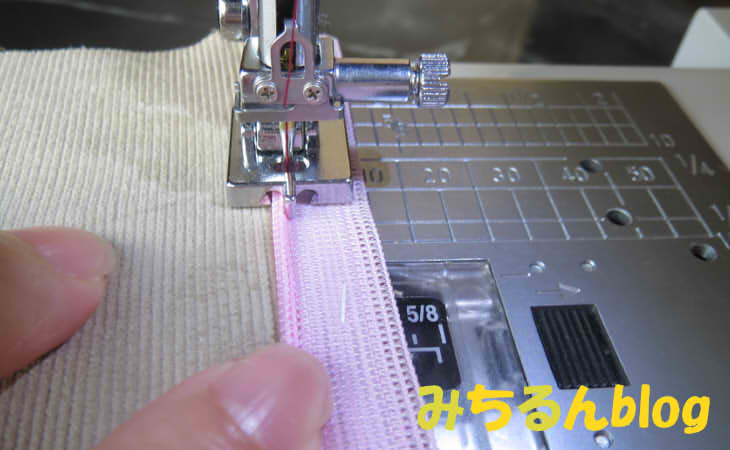

「ファスナー用押さえ」に付け替えます。

見返し端の縫い代を5mmで、縫います。

もう一方も同様にします。

※段差があったりして縫いにくい時には、写真の右側のように、インサイドベルト(ベルト芯)を切ったものを、押さえ金の下に挟むと、段差を気にせず縫いやすくなります。

ウエストを合わせて、待ち針で留めます。

※脇線、合印など、要所を合わせて留めます。

ファスナー部分は写真のように、務歯部分(エレメント部分)を境にして、折り畳みます。

ウエストを縫い合わせます。

※ファスナー部分が閉じた時に、左右の高さが揃うように、注意して縫います。

※段差があったりして縫いにくい時には、写真のように、インサイドベルト(ベルト芯)を切ったものを、押さえ金の下に挟むと、段差を気にせず縫いやすくなります。

不要な縫い代(角)をカットします。

アイロンで縫い代を折ってから、表に返します。

縫い代をたたんで、しっかり押さえたまま表に返します。形を整えます。

ウエスト周りにステッチを掛けます。

※ファスナーの務歯部分(エレメント部分)を縫ってしまわないように、少し手前までを縫います。

できあがり。

今回使用した道具など

今回の解説で使用した道具・材料などをご紹介します。

ジャノメ コンシールファスナー押さえ(水平釜ミシン用)

コンシールファスナー

色んな色のファスナーをストックしておくと、いざというとき活躍してくれます。

接着芯 (ダンレーヌR111)

薄くて柔らかく、使い勝手がよい接着芯だと思います。

しつけ糸

型紙から生地への印付け、ミシンで縫う前のしつけ縫い等、よく使うアイテムです。

取り除き損ねても目立たないように布に近い色を使うのがベターですが、私は写真で撮っても見やすいため、布と違う色をよく使います。

洋裁チョーク

生地にしるしをつける(線を描く)のに使います。

チョークなので少し指先につきますが、チャコペンよりも書き味がなめらかで書きやすいので、直線やちょっとしたしるしをつける時などに、使いやすいと感じています。

伸び止めテープ

10mm幅か12mm幅が、汎用性が高いと思います。

待ち針

飾り部分が平べったいのが、ジャマにならず、使いやすいです。

ウエイト1セット(=6個)

製図するときや、型紙を写すとき、生地を裁断するときなど、ウエイトを置くと動きにくくなるので、持っていると非常に便利です。

クロバーの目盛り付き定規

私のおすすめは30cmですが、製図したりするときには50cmくらいの長い定規もある方が便利です。

カッターマット

私はA1サイズのカッターマットを使用しています。

ロータリーカッター

私はクロバーのローリーカッター28mmを使用しています。

小回りも効くサイズで、生地の裁断がスムーズにできるので、作業が楽になりました。