衿ぐりや、袖のあきに使える「スラッシュあき」の縫い方について説明します。

このページでは、見返しをロックミシンではなく、「中縫いする方法」で説明しています。ひと手間かかりますが、こちらの方が仕上がりが綺麗になります。

※画像では、見えやすくする為にあえて違う色の糸や伸び止めテープを使用しています。

別ページの『ロック始末での作り方(簡単なスラッシュあきの縫い方)』はコチラ(↓)

-

-

参考【簡単な】スラッシュあきの作り方・縫い方(衿ぐり、袖口などに使える)

続きを見る

目次

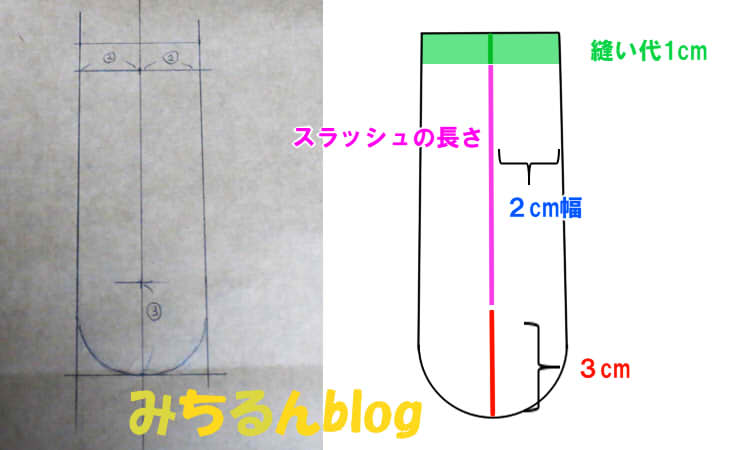

スラッシュあきの見返しの、型紙の書き方

スラッシュあきの見返しの型紙の作り方 (共通部分)

スラッシュあきを作る場合の、見返しの型紙について説明します。

基本は、ロックミシン(裁ち目かがり)をする場合も、中縫いをする場合も、同じです。

まずはスラッシュの長さ(=あき寸法)を決めます。

(衿ぐりをスラッシュあきにする場合には、衿ぐりが頭が通る寸法になるように考慮してあき寸法を考えます。)

今回は、スラッシュの長さは、7.5cmで設定しています。

あとは

- スラッシュの上に、縫い代1cmを付けます。

- スラッシュを中心に左右の幅は、2cm程度ずつ付けます。

- スラッシュの下は3cm程度にします。

見返しの裏面は、接着芯を貼ります。

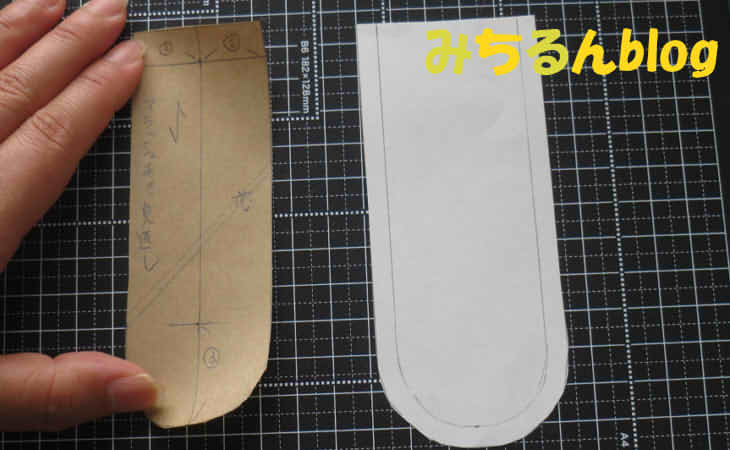

スラッシュあきの見返しの型紙の作り方 (つづき)

中縫いをするため、ここまでに書いた型紙の周囲に、縫い代0.5cmを付け足します。

これで見返しの型紙が出来上がりました。

スラッシュあきの「見返し」の縫い方・作り方(中縫い)

型紙を使って、生地を裁断します。(※接着芯はまだ貼りません)

接着芯も、同じ大きさで裁断します。

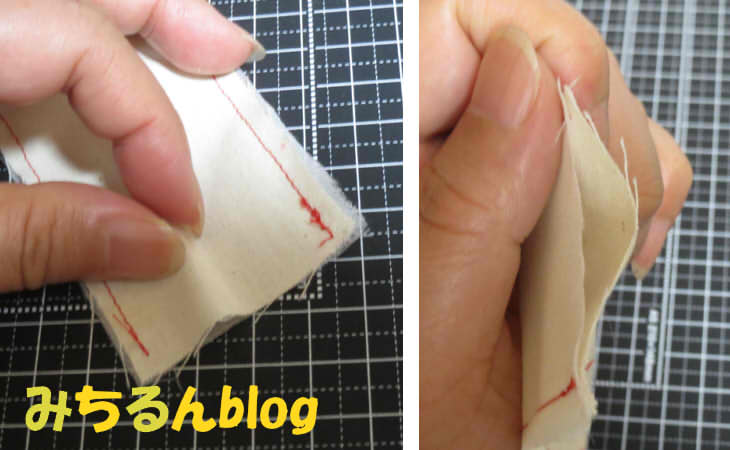

生地と、接着芯を「中表」で重ねます。

- 接着芯のザラザラした面(ノリがついている面)が外側にくるようにします。

- 端が1~2mm程度、接着芯の方がはみ出るように重ねます。(縫った後にひっくり返してくっつけた時に、シワになりにくいようにするため)

ミシンで縫い合わせていきます。

反対側も、接着芯を生地よりも1~2mmはみ出して縫います。

生地を倒す(折り曲げる)ことで、はみ出して縫いやすくなります。

縫い合わせたところです。

接着芯が外にはみ出すように合わせて縫ったので、生地の方が余ってダブついているのが分かると思います。

カーブ部分の縫い代を短くカットします。(※カーブ部分の縫い代が長いと、引きつったりゴワついたりするため)

表にひっくり返します。

表にひっくり返した所です。(ひっくり返すことで、接着芯のザラザラした面が内側になります。)

縫い代をきれいに押さえて、形を整えておきます。

アイロンで、接着芯を貼り付けます。

一度貼り付くとやり直しが効かないので、綺麗にくっつくようにまず形を整えてから、正確にアイロンでくっつけます。

これで見返しができました。

このやり方だと、表側から見た時にスッキリとした見返しになっています。(「見返」しなので服の外からは見えないパーツですが、出来上がりとして綺麗な服になります。)

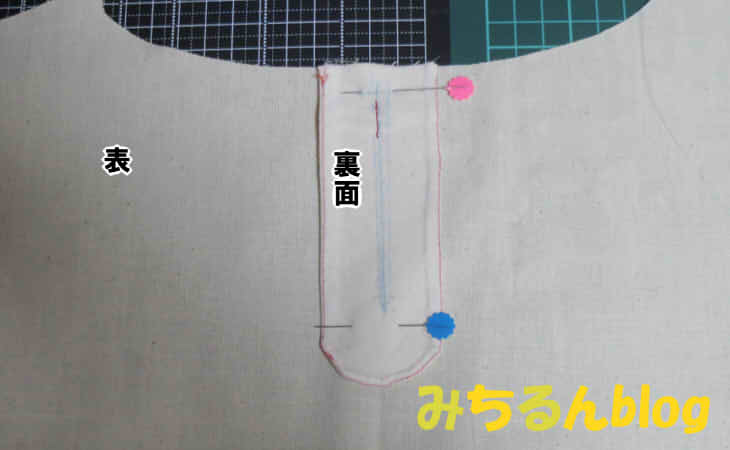

型紙を使って、スラッシュ位置などの印付けもしておきます。

スラッシュ位置やスラッシュ止まりを書き、

スラッシュの印を囲むように、2mm幅の線も書いておきます。(※後で、この位置を縫うことになります。)

印つけ(2mm幅)の参考画像

スラッシュあきの作り方・縫い方

まずは生地を裁断します。

今回は、衿ぐりの後ろあき(ループ付き)で作成しますので、下の写真は「後ろ身頃」です。

裁断した生地のスラッシュ位置に、印を書きます。

(見えにくいですが、洋裁チョークで書いています。)

スラッシュ位置に、伸び止めテープを貼ります。

ループを付ける場合には、下記のループ付けを先に行います。

ループを付けない場合は、ループ付けの作業部分はとばしてください。

ループ付け(ループを付ける場合)

見返しのパーツ(接着芯を貼っていない方の面)にループを先に縫い付けます。(仮止め)

今回は、ループにはゴム紐を使用しています。

本来は、共布でループ紐を製作して使うのがおすすめです。

仮止めは、2cm幅で書いた縫いの印よりも、内側にします。

ループ紐の不要な長さをカットします。

2cm幅で書いた縫いの印よりも、内側に収まる程度にカットします。

ただし、あまり短くし過ぎるとほつれやすくなってしまうため、気を付けます。

それではいよいよ、「見返し」と、「身頃」のスラッシュ位置を「中表」で合わせます。待ち針で固定します。

書いた印のとおりに、スラッシュ位置の周囲をミシンで縫います。

スラッシュ止まり付近は、縫い目の長さを短くして縫っておくと、ほつれにくく仕上がります。

縫ったところです。

スラッシュ位置に切込みを入れます。

ループを付けている場合は、ループを切らないように気を付けながら少しずつ慎重に切込みを入れます。

※特にループ部分に関しては、「見返し」と「身頃」は、それぞれ一枚ずつ分けて切込みを入れます。(ループの端を短くカットしてしまわない為に。)

なるべくギリギリまで切り込みを入れます。

切込みが甘いと、表に返した時にシワが寄ったりしてきれいに仕上がりません。

見返しをひっくり返します。

アイロンで整えます。

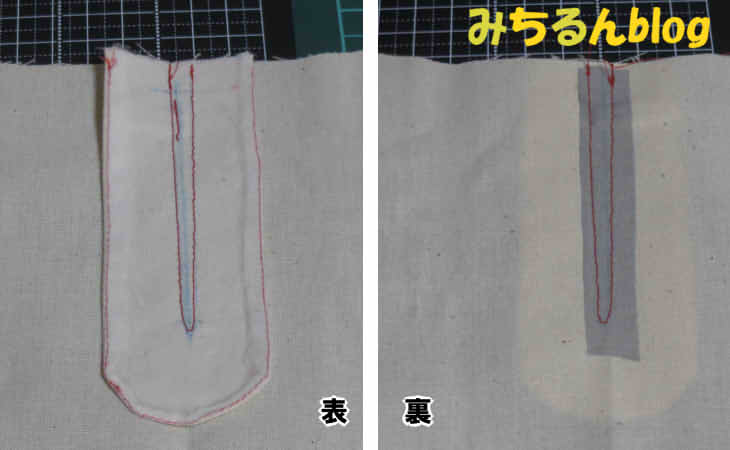

表から見たところと、裏から見たところです。

スラッシュ位置の周りを、2mm幅くらいでステッチします。

ステッチしたところです。スラッシュあきのできあがり。

この後は、デザイン次第で、袖の場合はカフスを付けたり、衿ぐりの場合は台衿を付けたりもしくは裏バイアス始末をしたり、といった流れになります。

下画像のようなロックミシンの見返しのスラッシュあきの作り方は、下記ページになります。(見返し部分以外は、共通のやり方です。)

今回使用した道具など

今回の解説で使用した道具・材料などをご紹介します。

接着芯 (ダンレーヌR111)

薄くて柔らかく、使い勝手がよい接着芯だと思います。

洋裁チョーク

生地にしるしをつける(線を描く)のに使います。

チョークなので少し指先につきますが、チャコペンよりも書き味がなめらかで書きやすいので、直線やちょっとしたしるしをつける時などに、使いやすいと感じています。

待ち針

飾り部分が平べったいのが、ジャマにならず、使いやすいです。

伸び止めテープ

10mm幅か12mm幅が、汎用性が高いと思います。

シーチング生地(仮縫い用)

仮縫い用のシーチング生地。10mあるので、惜しみなく使えて便利。自分で型紙書いてサンプル作成したりするので、たくさん使っています。

ウエイト1セット(=6個)

製図するときや、型紙を写すとき、生地を裁断するときなど、ウエイトを置くと動きにくくなるので、持っていると非常に便利です。

カーブ定規「岡市 の 洋裁雲形定規」

製図でカーブが出てくるときに重宝します。

しっかりしていて、カーブの形も滑らかで、大小さまざまな形のカーブが引けます。

カッターマット

私はA1サイズのカッターマットを使用しています。

ロータリーカッター

私はクロバーのローリーカッター28mmを使用しています。

小回りも効くサイズで、生地の裁断がスムーズにできるので、作業が楽になりました。